織田政権時代 信長の台頭 反信長勢力との攻防

下克上によって上り詰めた三好長慶も、やがて家臣に政権を奪われ、再び混迷の時代に逆戻りした。下克上によって地位を得た者は、結局さらなる下克上に脅かされるという、負のスパイラルから抜け出せないのであろう。また彼らが幕府の権威や秩序の回復を目的とする限り、所詮はコップの中の嵐に終わるしかないのである。そんな中、彼らとは全く違った視点を持つ風雲児が現れた。織田信長である。信長は独自の新しい統一国家を描き、その建設を生涯の目標に定めた。その目標が明確であればこそ、立ちはだかる障壁の破壊力は凄まじく、それがかえって信長への憎しみを増大させ、彼らは結集して鉄壁の信長包囲網を形成していくのである。第三章はその信長と反信長勢力との攻防を主軸とする区間であるが、この時期やっと戦国の出口が見え始める。

織田信長 豊臣秀吉 徳川家康

北条早雲 武田信玄 上杉謙信

7信長政権

1568 永禄11年

信長、義昭を美濃に迎える

越前朝倉義景の許に辿り着いた足利義昭は、義景を説得して上洛を画策しようとしたが、義景は憂悶の日々を送っている義昭を手厚くもてなすのみで、あまりよい返事をしてくれなかった。それでも義昭は一乗谷にあって無聊をかこちながらも上洛の望みを捨てず、北条氏康・武田信玄・上杉謙信らに御内書・御令書・御教書を送って彼らの協力を促した。しかし大名らは自らの国内事情に頭を悩ませている時であったから、義昭の請いに応じてくれる大名は一人もなかった。そんな折、細川藤孝を通じて織田信長から請書が届いた。そこには義昭の上洛に力添えする旨が述べられてあった。義昭はこれを狂喜し、藤孝や義景から差し向けられた護衛の従者らと共に美濃へ向けて出発した。このとき明智光秀が義昭の供人衆に加わっており、それ以来、信長と交渉を務めるようになっている。7月、信長は義昭の一行が到着すると美濃の立政寺に迎えて手厚くもてなした。天下覇権を目論んでいた信長にとって義昭の入国は、まさに鴨が葱を背負って舞い込んで来たうなものである。(丹波戦国史参照)

信長、上洛を開始 六角勢を撃破

いよいよ織田信長の上洛戦が始まった。まずは信長は近江佐和山に赴き、観音寺城の六角義賢に対して足利義昭の上洛に協力を求めるための使者を遣わした。しかし義賢は三好三人衆と結んでいたので、これに応じなかった。また一乗谷の朝倉義景にも参加を促したが、義景もこれに応じなかった。義景は義昭が信長に推戴されたことを喜ぶ気になれなかったのであろう。信長はいったん岐阜に帰って戦備を整え、9月に美濃・尾張・伊勢・三河・遠江五カ国五万の兵を率いて再び上洛の途に就き、近江に進入した。対する六角氏は観音寺城や箕作城に立て籠もって応戦したが、両城とも相次いで潰え、六角氏は伊賀方面へ逃亡した「観音寺城の戦い」。こうして南近江は瞬時のうちに信長の領国となり、ほとんど無抵抗の状態で近江園城寺から山科を経て入京した。信長は東寺に陣を敷き、ここで岐阜より義昭を迎え、義昭は清水寺に入った。(大阪府史・新修大津市史・兵庫県史参照)

信長、畿内を制圧

9月、織田信長は足利義昭を擁して入洛した。すると京都に居た三好三人衆らは逃れて山城の勝龍寺城、河内の飯盛城などに立て籠もった。しかしこれらの諸城もたちまち織田軍の手によって占拠され、戦線は摂津へと進んでいった。摂津では伊丹城の伊丹親興が逸早く信長に応じたが、その他の芥川城・越水城・滝山城・池田城・高槻城・茨木城などは織田軍によって攻め落とされた。三好三人衆に敵対していた大和多聞山城の松永久秀・河内高屋城の三好義継らは、織田軍の京都侵入を聞くとすぐさま信長に服属した。三木城の別所氏・明石城の明石氏ら播州国人衆も、信長の陣する芥川城に伺候して帰服の意を示した。堺の今井宗久をはじめ西宮・尼崎の町人らも、芥川城を訪れて信長に祝意を表した。亀山城の湯河氏・手取城の玉置氏ら紀伊衆もまた、信長に味方するために兵を率いて上り、天王寺に陣を敷いた。丹波黒井城の赤井直正・八上城の波多野秀治らも信長に降り、所領を安堵された。こうして旬日の間に三好三人衆の勢力は一掃され、畿内が信長によって制圧された。これが一段落すると義昭の名で論功行賞が行なわれ、伊丹親興・池田勝正・和田惟政にそれぞれ伊丹城・池田城・芥川城を安堵され、河内は折半して義継を若江城に、畠山高政を高屋城に、大和は久秀に与えて多聞山城に居らしめた。義昭の兄足利義輝の仇敵である久秀・義継への処置は極めて寛大であったといえう。か(兵庫県史・美山村史参照)

義昭、将軍に就任

畿内を制圧した織田信長は足利義昭と共に京都に入り、10月、朝廷より義昭が第十五代将軍に任命された。このとき既に三好三人衆に擁立された足利義栄が十四代将軍に就任していたが、義栄は9月ごろ病死していた。三人衆があっさり畿内から退散した理由の一つに、義昭に対抗すべき義栄が没したことにあったとみてよい。義昭は将軍就任後、信長の功に報いるために副将軍か管領職の地位を与えようとしたが、信長はこれを固辞して受けなかった。また近江・山城・摂津・和泉・河内の五カ国のうちで望み次第に知行を与えるという申し出に対してもこれを辞退し、僅かに和泉の堺、近江の大津・草津を支配することを望んだという。当時、堺は畿内随一の貿易港であるとともに鉄砲の主要な生産地でもあったので、堺を支配下に置くことによって戦費の調達や軍備の補強に役立つと考えたのであろう。また大津は東から京都へ入る関門であり、草津は東海道と中山道との分岐点で交通上の要地である。ために本拠の岐阜と京都との連絡を確保すべく、大津と草津をその支配下に置こうとしたのであろう。一見無欲にも見えるこうした信長の発言は、信長が将軍義昭と主従関係に入る意志のないことを示したものといえる。(兵庫県史・富田林市史参照)

毛利、伊予を勢力圏に収める

2月、毛利元就は湯月城の河野通宣の求めにより、小早川隆景・吉川元春らを伊予に渡海させた。毛利氏と河野氏とは、厳島合戦で河野氏配下の来島村上通康を始めとする海賊衆が参戦して大きな役割を果たしたことから、それ以来親しい関係になっていた。元就はこのときの恩義を忘れていなかったのである。伊予には中央部に湯月城の河野氏があり、南予には土佐一条兼定と結んだ大洲城の宇都宮豊綱や、松葉城の西園寺公広らがいた。そのような情勢の中で、原因は不明ながら「連年宿意」の関係にあった河野・宇都宮両氏の間に戦端が開かれた。両軍は喜多郡上須戒あたりで小競り合いを繰り返し、一進一退を続けていたが、河野氏の要請に応えて毛利軍が伊予に上陸したところから、一挙に力の均衡が破られた。合戦は鳥坂峠で始まったが、結果は河野・毛利連合軍の大勝利に終わり、大洲城もまもなく落城して宇都宮氏が滅亡した。また宇都宮氏に味方した西園寺氏も降伏し、援軍として駆けつけていた一条軍も敗退したので、これより伊予は元就の威勢が及ぶ国となった。(松山市史・広島県史参照)

毛利、豊前・筑前で攻防を展開

4月、大友宗麟が北九州に攻めてきた。毛利軍が河野通宣を援けて伊予に大軍を送っている最中の、その隙を突いての出来事であった。宗麟は自らが豊前に出兵し、重臣の戸次鑑連を筑前立花城に向かわせた。毛利の兵が手薄となっていた北九州はたちまち大混乱となり、特に三ケ岳城の長野弘勝が大友方に寝返るに及んで、本土の毛利方との連絡が遮断されるに至った。そのため孤立した岩石城・馬岳城などが大友軍の手に落ち、毛利の兵が守備する香春岳城さえも危うくなるという事態に陥った。かかる情勢の中での8月、毛利元就は吉川元春・小早川隆景を呼び戻して急ぎ九州へ派遣、毛利軍はまず三ケ岳城を攻め落とし、先ほど寝返った長野氏を自殺させた。このとき城内の男女数千人が殺害されたという。毛利軍はその後更に岩石城・馬岳城を奪回して香春岳城に入城した。ここでようやく本土・九州間の連絡が回復し、形勢がやや安定したので直ちに立花城の救援に向かったが、救援は間に合わなかった。来着を待たず立花城が陥り、立花氏は脱出の途中で自殺したのである。毛利軍は遠巻きに立花城を包囲しながら、翌年の総攻撃に向けて作戦を練った。(羽須美村誌・大分県史参照)

宇喜多、備中の庄一族を降す

宇喜多直家は8月、弟の七郎兵衛を大将とする九千騎で備中に乱入させた。直家は昨年の明禅寺合戦で鶴首城の三村元親に大打撃を与えて以後、備中への侵攻を窺っていたが、三村氏ら備中将兵の大半が毛利氏に従って九州に出陣しているのを見て、チャンス到来とばかりに、その留守を狙って挙兵したのである。このとき備中に残っていたのは松山城の庄高資・斉田城の植木秀長らの庄一族である。彼らは死力を尽くして防戦したが、宇喜多の大軍が相手では勝利の見込がない。毛利元就に加勢を請うも「芸州の兵悉く九州に出陣し備中へ加勢の沙汰無き」を知り、遂に進退窮まった。そこで彼らは、このさい宇喜多氏に服属して勢力を温存することが一族の将来のためだと判断し、人質を送って直家に投降した。(北房町史・高梁市史参照)

本山、長宗我部氏に降伏

長宗我部元親と本山氏の対決はいよいよ終盤戦を迎えた。本山茂辰は四年前の本山城の決戦で瓜生野に追われ、逼塞中に病死して子の親茂が跡を継いでいた。終盤戦を迎えたのは親茂が瓜生野の前線西谷口に要害を構えて間もなくの、この永禄11年(1568)のことである。元親は本山討伐軍を発進、親茂の奮戦を退けて西谷口要害を切り崩し、その勢いで瓜生野に攻め込んだ。この戦いで親茂は長宗我部軍に敵し得ないことを察し、一族を率いて元親の軍門に降った。親茂の母は元親の姉であるから彼は元親にとっては甥である。元親は親茂を許して和睦し、親茂とその弟内記、又四郎、女子二人及び母の六人は岡豊城下に住まわせた。こうして本山氏の旧領は元親の支配下に組み入れられ、土佐中央部が完全に元親の勢力範囲となった。(本山町史・高知県史参照)

信長、北伊勢を掌握

昨年から始まった織田信長の伊勢侵攻は、既に高岡城まで進んでいたが、同城は神戸具盛の家臣がよく防いだので、この年に入ってもなお落とすことができずにいた。そこで信長は和平の方針に切り替え、三男信孝を神戸家の養子に入れることを条件に和睦交渉を行い、2月、これに成功した。結果、高岡城は無血開城して信長の手に渡された。高岡城を接収した信長が、次に目指したのは長野氏が守る安濃城である。長野氏は永禄初年に伊勢国司北畠具教の息子具藤を養子に迎え、北畠家の一門に列していた。ところがその具藤の立場は彼に反感を抱く一族・家臣があったようで、非常に不安定であった。そうした状況下で長野氏は織田軍を迎え撃つことになるのだが、長野氏と織田軍との戦いは結局、信長の弟信包を具藤に代わる養子として迎えることで決着した。これによって安濃城もまた信長の手に入り、安濃郡以北の北伊勢が平和裡に信長の支配下に入った。(安濃町史参照)

信玄、駿河侵攻を計画 家康と密約

駿河へ侵攻するにあたって武田信玄が気掛かりであったのは、西の徳川家康、北の上杉謙信、東の北条氏康の存在であった。この気掛かりを解消するために信玄はまず家康への対策を始めた。信玄にとって駿河は上洛のための道筋であり、また甲斐と鉱脈がつながる金山を掌握するためにも、どうしても手に入れたい国である。もしこのまま何もしなければ駿河はやがて家康に蚕食されるだろう。信玄はそれを見過ごすことができなかったに違いない。そこで2月、家康に働きかけ、今川領国のうち駿河は信玄が、遠江は家康が攻め取るという密約を結んで、双方が共同して戦うことを約束したのである。この両者を取り持ったのは織田信長であったという。こうして西の気がかりを取り除いた信玄が次に取り組んだのは北の対策である。(小山町史・静岡県史参照)

信玄、上杉包囲網で謙信を越後に釘付け

西の気がかりを取り除いた武田信玄は次に北の対策に着手し、上杉謙信に対する巧妙な外交戦略を展開した。それは、西方には越中松倉城の椎名康胤を誘い、北方には阿賀北本庄城の本庄繁長・出羽の武藤義増を味方に付け、更に南から武田勢が越後を突く姿勢を見せることで謙信を越後に釘付けにする作戦であった。手筈は整い、謙信が越中に出陣しているときを狙って作戦が実行に移された。謙信の越中出陣の目的は、温井経隆ら畠山家臣団によって能登から追放された畠山義綱を能登守護に復権させることである。最初に火の手が上がったのは3月、謙信が放生津に滞陣しているときであった。阿賀北に本庄氏が反旗を翻したのである。それを知った謙信は直ちに放生津を撤収し、急ぎ越後へ引き返した。そして5月、謙信は本庄討伐軍を発し、本庄城を攻撃した。慌てた本庄方は窮地に陥るが、そのとき更なるステージが用意されていた。越中口から信玄の誘いに応じた椎名氏の軍勢が越後に乱入し、また信濃口からは信玄が飯山城を攻めて越後国境を突破する勢いを見せたのである。驚いた謙信はすぐさま越中口・信濃口に大軍団を送った。すると当然、本庄城を攻撃中の上杉勢が手薄となったため、本庄勢は岩船の上杉本陣を打ち破り、上杉勢三千人のうち三百人を討ち取るという大勝利を収めた。南から武田勢、西から椎名勢、北から本庄勢と三方から同時に攻め込まれ、身動きが取れなくなった謙信は、自ら信濃口に出陣して戦況の打開を図ろうとした。ところが信玄は謙信の出陣を知ると、戦い半ばにして信濃から兵を撤退させてしまった。実はこうした上杉包囲作戦を作り出す中で、着々と南方進出を企むのが信玄の戦略であった。つまり謙信は信玄の術中にはめられたのである。こうして西と北の対策を終えた信玄の残る気がかりは、東の北条氏康のみとなった。信玄が今川氏を攻めるということは、これまであった武田・北条・今川の三国同盟の崩壊を意味するので、北条氏が敵方に就くことはやむを得ないことである。それを知りつつ、対策なきまま12月、信玄は怒涛の駿河侵攻を開始する。(新潟県史・村上市史・飯山市誌参照)

信玄、駿河に侵入 北条、今川救援軍を派遣

12月、いよいよ武田信玄は駿河への侵攻を開始し、富士川沿いに南下して駿府を目指した。対する今川氏真は興津清見寺に本陣を置き、薩唾峠で武田勢を迎え撃とうとした。この戦いに氏真は、夫人の実家である北条氏康に援軍を求め、北条・今川勢が武田勢を東西から挟撃する体制を採っていたので、その鉄壁の布陣にご満悦であった。よもや次のステージで転落の悲劇が用意されていようことを知る由もない。いざ戦いが始まると今川氏の主だった将は瀬名谷に引き揚げてしまい、ために氏真は戦うことができず駿府の館へ退却するが、そこも家臣の謀反によって反撃され、館を捨てて朝比奈右衛門大夫が守る掛川城に逃走した。こうして歴代の今川家が拠点とした駿府は、いとも容易く信玄によって占領された。信玄は出陣に先立って、あらかじめ今川氏の重臣たちに内応するよう働きかけていたのである。さて、国主の氏真が国外へ逃走した以上、信玄が駿河一国を制圧したようなものである。だが事態はそううまくはいかなかった。早くも氏康が送った今川救援軍が薩唾山に到着していたのである。氏康のかくも素早い行動は信玄にとって大きな誤算となった。既に興津川以東が北条方に押さえられたとあっては、甲斐との往還路にあたる富士口を北条方に塞がれたことになる。そのため信玄は本国甲斐との連絡が不自由になり、駿河と甲斐との往還路を断たれたまま駿府ー興津間に閉じ込められてしまったわけである。窮地に陥った武田勢が本国への脱出を試みるのは翌年のことである。(静岡県史参照)

家康、遠江に侵入

12月、武田信玄が駿河侵入を開始すると、徳川家康もまた密約通り遠江への侵入を開始した。密約は大井川を境に駿河・遠江を分け合うという内容であった。信玄が駿河から、家康が遠江から同時に攻め込んで今川領を分捕ろうという計画で ある。家康は兼ねてから内通の意志を示していた井伊谷衆を道案内にして遠江に侵入した。これまで遠江国内においても事前の誘降工作を進めていたので、家康はほとんど抵抗らしい抵抗を受けることなく引馬城に入った。このとき破竹の勢いで進撃して来る徳川勢の様子を見た他の今川方武将たちも戦意を喪失し、二俣城・高天神城・馬伏塚城・久野城の城主らが次々と家康に帰属していった。かくして家康は優々と天竜川を越え、掛川城近くに迫った。掛川城には信玄と一戦を交えることができなかった今川氏真が逃げ込んでいた。家康は城の四方に砦を構え、包囲体制を敷いたところで翌年を迎える。(静岡県史・掛川市史参照)

朝倉、若狭を支配

この年、朝倉義景が若狭武田家を継いだばかりの若い武田元明を領国越前に連れ帰り、若狭を朝倉氏の支配下に置いた。内乱続きの若狭から身の幼君の危険を遠ざけるというのが名目である。そもそもこの内乱は、天文23年(1557)ごろに起こった武田信豊と義統の父子の対立から始まっており、翌永禄元年(1558)には「当国引分」かれるという状況にまで及んだものである。この一件で信豊は近江の六角義賢を頼って出国したため、義統が家督を継いだのだが、信豊が態勢を整えて遠敷郡へ攻め込んで来たので内乱は収まらなかった。それどころか、これが武田元光(信豊の父)の「隠居分」の知行をめぐる争いへと形を変えた内乱に発展するなど、その混乱が益々深みにはまっていった。もはや武田氏による領国支配などどこ吹く風よと、大飯郡高浜城の逸見昌経や三方郡佐柿城の粟屋勝久ら、いわば武田氏股肱の重臣ともいうべき被官人らは、内紛に巻き込まれるのを避けて守護所の小浜城へ出頭しなくなり、遂には永禄3年(1560)から義統に反乱を起こすようになった。このころから若狭は郡ごとの自立的な秩序が形成されつつあったと言ってよい。かかる状況の中での永禄4年、義統は朝倉義景の合力を得て反乱の鎮圧に乗り出した。戦いは一進一退で決着が付かず、以後毎年のように攻撃を繰り返した。永禄10年(1567)、義統が死去して元明が跡を継ぐと、今度は宮川城の武田信方(信豊の子、義統の弟)が自ら国主たろうとして反乱を起こしたため、遂に若狭は混乱の極みに陥ってしまった。そしてこの永禄11年8月、朝倉勢は好機到来と見たか、大軍を以って若狭へ侵攻、坂尻浦から越前坂を越えて遠敷に陣を張り、小浜城に居す元明を救出して越前へ連れ帰ったのである。ここに約百三十年続いた武田惣領家による若狭支配は事実上終止符が打たれ、朝倉氏の支配下に置かれることとなった。(福井県史・小浜市史参照)

1569 永禄12年

信長、伊勢を平定

北伊勢を制圧した織田信長は、この年の8月、更に南下して伊勢国司家北畠氏の討伐に向かった。当時北畠家では、木造具政が本家の兄北畠具教と対立しており、そのことがあって具政は信長に味方し、織田勢を自らの居城木造城に迎え入れた。これによって南伊勢侵入の足掛かりを得た信長は、ここを拠点に阿坂城などの北畠氏の支城を次々と落としていき、更に進んで本命の城、具教が籠る大河内城に攻め寄せた。この城は難攻不落の要害である。城下を焼き払い、城のまわりに垣を作り、糧食を絶って兵糧攻めを行ったが守りが堅く、味方の被害も増えるばかりであった。二ヶ月間の膠着状態が続いた後、痺れを切らした信長は10月、遂に和平の道を選ぶことにした。そして交渉の末、次男茶箋丸(信雄)を具教の養子に入れることで講和が成立した。こうして大河内城は落城し、北畠氏の支配領域である南伊勢・志摩・熊野が信長によって平定された。さてこの講和、実は謀略であったことが後にわかる。天正4年、信長は刺客を三瀬谷に送り込んで、具教その他十数人の一族・家臣を殺害し、北畠氏の血統を根絶やしにして伊勢国司家を乗っ取ったのである。これを以って九代二百三十余年続いた名門の北畠家が滅亡した。(鈴鹿市史・名張市史参照)

尼子挙兵

尼子氏の遺臣山中幸盛らが旧主の一族尼子勝久を擁してお家再興を図り、但馬に挙兵した。挙兵の地を但馬に選んだのは、但馬守護の山名祐豊が尼子氏の再興に好意を寄せたからである。山名氏は尼子氏全盛時代には、尼子氏の勢力が因幡・但馬に及ぶことを警戒して毛利氏と結んでいたが、尼子氏没落後は逆に毛利氏の勢力が進出して因幡の支配権を奪われてしまった。そのため山名氏は、尼子氏を援助して尼子と毛利を戦わせることでその支配権を奪回しようと考えたのである。6月、尼子勢は但馬の水軍に護られて出雲の島根郡に上陸した。すると各地に潜んでいた尼子の遺臣たちが、その噂を聞いて馳せ集まってきた。たちまち大勢力となった尼子勢は、新山城・末次城などの毛利方属城を次々と陥れて富田城に迫った。一方、富田城では毛利軍の多くが北九州の立花陣にあったために守備兵少なく、「大内輝弘の乱」(後述)で援軍も遅延したので、防備がすこぶる困難となり、今や富田城の運命は風前の灯となった。(兵庫県史・鳥取県史参照)

毛利、北九州から全軍撤退

立花城での攻防は持久戦の様相を見せていたが、その決着をもたらす動きが戦場の外で進行していた。それは大友宗麟による毛利撹乱策の推進である。宗麟は毛利元就を背後から脅かすために、逼塞中の尼子勝久に対して主家再興の挙兵を促したのである。再興のチャンスを窺っていた尼子氏は渡りに船を得たりと、宗麟との連絡を取りつつ出雲への入国を目指すことになった。宗麟は更にその成功率を高めるために、もう一つの策を施した。自分のところに亡命していた大内輝弘(大内義隆の伯父 義隆と対立したために亡命)に大内家の再興を促し、山口への進出・占領を図らせたのである。輝弘はさっそくこれを実行に移し、吉敷郡秋穂浦に上陸した「大内輝弘の乱」。宗麟の狙い通り、尼子挙兵と大内挙兵の二面作戦はたちまち効果を現わした。毛利軍が立花城を陥落させた矢先のことである。本国の危機的状況を知らされた元就は10月、直ちに全軍北九州からの撤退を命じた。当然、立花城は見捨てられ、残された守将たちは大友方の攻撃にあって降伏した。更にこれに連動して宝満城の高橋鑑種・許斐山城の宗像氏貞・古処山城の秋月種実ら筑豊の諸氏が宗麟に和睦を請い、あるいは降伏して瞬く間に北九州が宗麟の支配下となった。(邑智町誌・北九州市史参照)

大内輝弘の乱

大友宗麟に促されて大内家再興の兵を起こした大内輝弘は10月、秋穂浦に上陸し、一路北上して山口に突入した。輝弘はここで高嶺城の攻略に取り掛かったが、かえって城兵に撃退され、天神川対岸の築山龍福寺に逃げ込んだ。更にこの急を聞いた毛利方の武士たちが高嶺城に溢れんばかり集まってきたので、輝弘方の形勢は一気に悪くなった。それでも周防山代の五ヶ村一揆をはじめ、各地で輝弘の呼びかけに応じる動きがあったため、輝弘の軍勢は何とか持ちこたえることができた。一方、富田城の毛利元就の許にはこの危機的情報が頻々と入り、一刻の猶予も許されない状態となった。元就は北九州から引き揚げてきた吉川元春に輝弘の討伐を命じ、長府を出発させた。元春は山代の一揆を次々と破って山口に迫った。元春の大軍団を目の当たりにした輝弘は、絶望的な形勢を悟って築山を脱出し、本国九州に向けて逃避行を開始した。右田岳城の麓を通って秋穂浦へ出たが、船は既に毛利水軍によって壊滅されていたので、やむなく三田尻に向かった。元春はこれを追撃して佐波郡浮野峠に輝弘軍を粉砕、進退極まった輝弘は遂に茶臼山で自殺した。実に秋穂浦上陸から十五日目の出来事であった「大内輝弘の乱」。勝利した元春は急ぎ出雲へ向かう。(大分県史・邑智町誌参照) 龍造寺、大友氏に降伏

尼子勝久の挙兵を見届けた大友宗麟は、佐賀城の龍造寺隆信を討伐するために兵を率いて筑後の高良山に出陣し、戸次鑑連・臼杵鑑速・吉弘鑑理らに本隊軍を与えて肥前佐賀へ進ませた。佐賀に入った大友勢は、3月に神埼郡神埼・田手の両村で龍造寺方と戦い、4月には多布施・三溝・神野・愛敬島・大財に討ち入った。龍造寺方の城兵たちも必死で防戦したが、大友勢が鉄砲をもって激しく攻撃するので、城兵はかなわず城中に引きこもった。もしこのまま続いて総攻撃でも受けたら由々しき大事に立ち至ったろうに、龍造寺方に幸いしたか、大友勢の一将吉弘氏が急病にかかり、陣の入れ替えをしたので決戦が引き伸ばしとなった。ちょうどそのとき肥後の城親冬が仲介の労をとるべく名乗り出、和平の話が持ち出された。隆信はこれを受け入れ、宗麟に馬一頭を贈るとともに互いに人質を取り交わし、秀島賢周を人質に出して和平が結ばれた。当時の龍造寺氏の勢力は大友氏に比べて圧倒的な劣勢状態であったが、これまで何とか互角に渡り合えたのは、背後に毛利元就の援助があったからである。しかし尼子勝久の挙兵により、毛利勢が北九州からの撤退を余儀なくされた今となっては、元就の援助を期待できず必滅の状態に陥っていた。したがってこのたびの和平は和解という形をとってはいるが、その実、隆信の宗麟に対する降伏であるといってよい。(佐賀市史・神埼町史参照) .

毛利、備中東南部を制圧

尼子勝久の挙兵は備中へも飛び火し、植木秀長ら庄一族が宇喜多氏の支配に服しながら、旧恩のある尼子氏に与する動きを見せていた。尼子勢力の拡大を恐れた毛利元就は毛利元清に出陣を命令し、北九州から撤退させた兵の一部を元清に与えて急ぎ備中へ向かわせた。元清の進軍は順調で、まずは後月郡に入って江原高越城の伊勢氏を従え、次いで小田郡神戸山城の小田氏を帰属させ、更に進んで猿掛城に駐屯している宇喜多勢を駆逐した。こうしてたちまち備中南部を平定した、元清は鶴首城の三村元親、猿掛城の穂田実近、その他、小田氏や伊勢氏などの諸将を従えて北へ向かい、植木氏の籠もる斉田城を囲んで昼夜の別なく攻め立てた。ところが植木氏は戦巧者で、極力防戦に努めて容易に陥落しなかった。そこで元清は、徒らに力攻めすれば味方の損害を出すのみだと判断し、遠巻きにして城内の糧食が尽きるのを待つことにした。そうしているうちに植木氏が送った救援要請が宇喜多直家に届き、直家は直ちに一万余騎を率いて馳せつけた。城中はこれに力を得、直家も機を失せず打ってかかったため、穂田氏が戦死し、三村氏も深手を負い、結果、元清は総崩れとなって退却した。さて、以上のようにこの戦いは植木氏が勝利したのだが、なぜか経緯不明ながら、その後、植木氏が尼子方と戦っている事実があるので、どこかの段階で毛利方に転向しているのである。その時期も理由も不明であるため、一応この年のうちに毛利方に復帰したことにしておく。(高梁市史参照)

毛利、美作西部を制圧

毛利元就は尼子勝久の勢力拡大を警戒して美作へも兵を向けた。その任に当たった牛尾久盛は、美作に入るとすぐ高田城攻めに取り掛かった。当時、高田城は三浦貞元が家臣の大半を率いて斉田城の救援に出陣していたので、城兵少なく、更に城内で毛利方に内応する者が出たため、12月、毛利勢は同城を容易く落城させることができた。こうして美作西部がいったん毛利方の手に落ちたものの、攻防はなおも続いた。野に落ちた三浦氏が宇喜多直家に加勢を乞うていたからである。直家は兵四千余騎を救援に差し向けた。三浦勢は宇喜多勢と共に高田城を攻撃したが、城内は守備が厳しく柵の一重も破ることができなかった。しかしこの攻防戦で日を送るうちに裏切り者が出て事態が急変した。高田城守備兵の中に、元尼子家臣の熊野弥次郎という者がいて、彼は毛利氏を裏切る機会を待っていたが、尼子挙兵の出来事を知るや、今こそ好機と高田城二の丸兵糧蔵に火をかけ、手兵をつれて三浦勢に加わったのである。そのため三浦勢は気力を取り戻してその反撃に激しさを増した。この報が毛利方に伝えられると、元就は九州在陣の香川春雄を引き戻し、精兵百八十余騎を高田城救援に差し向けた。香川氏が白昼周辺の宇喜多勢を左右に見ながら堂々通過したのは、さすがあっぱれな勇将と敵方の宇喜多勢が褒め称えたという。(高田町史・落合町史参照)

信長、但馬を制圧

毛利元就は今のピンチを切り抜けるためには、強大化した尼子勝久とその裏で糸を操る山名氏を排除しなければならないと考えたが、北九州に大軍を送り出している現状ではその余力はない。そこで、今破竹の勢いで畿内に進出している織田信長に目を付け、彼に但馬の山名氏を突くことを依頼した。これをきっかけに信長と元就との接触が始まる。8月、さっそく信長は元就への合力と称して、羽柴秀吉に兵二万を付け但馬を攻めさせた。疾風雷神の勢いで野を行くがごとく、秀吉は十日たらずで生野銀山・此隅山城・垣屋城など十八城を追い落とし、京都に引き揚げた。このとき城崎郡の田結庄城・観音寺城の両城は攻略を免れたが、朝来・気多・城崎・出石四郡の国衆の多くは秀吉に降っている。この電撃戦で百数十年培ってきた守護山名氏の領国但馬が崩壊し、此隅山城にあった山名祐豊は和泉堺に亡命した。ここに但馬は信長が支配する国となったのである。尚、後に祐豊は堺の町人の斡旋で、信長から再び但馬入国を許され、有子山城に居を構えることになる。(豊岡市史・兵庫県史参照)

長宗我部、土佐東部を掌握

本山氏を完全に制圧した長宗我部元親は、おもむろに食指を安芸郡に向け、安芸国虎に戦いを仕向けるべく国虎の許へ使者を送った。「先年不慮のことで争端を開いたが、この隔意を除くために相互親睦の誓約をしたい」という趣旨で国虎の岡豊来城を求めたのである。国虎は即座にこれを拒絶した。「岡豊城に来いというのは降参を要求するのと同じ、無礼である」というのが拒絶の理由である。こうして両者の和談は破れ、戦闘開始となった。元親は大兵を率いて岡豊城を発し、安芸城に向けて進撃した。安芸勢は矢流で迎え撃とうとしたが、敗れて新荘・穴内・安芸城へと逃げ込んだ「矢流の戦い」。元親は間もなく新荘・穴内の二城を陥れ、更に安芸城へ迫ろうとしたとき幸運がもたらされた。安芸家譜代の家臣横山・岡林氏らが主君を裏切って、長宗我部軍を安芸城搦手の北の小道より導き入れたのである。これを好機と元親は総攻撃を開始し、8月、苛烈極まる戦闘の末に安芸城が陥落した。国虎は夫人を生家の一条氏に送り帰した後、浄貞寺に入って自殺した。安芸城を接収した元親は、更に安田城・奈半利城・北側城など安芸氏麾下の諸城を攻略し、土佐東部の大半を手中に収めた。(安芸市史・高知県史参照) .

長宗我部、土佐高岡郡東部を掌握

長宗我部元親は安芸国虎を滅ぼすとすぐ西に目を向け、謀略を以って一条兼定と対決することとなった。謀略の発案者は元親の弟の吉良城主吉良親貞である。親貞は以前より一条氏を討つことを元親に勧めていたが、元親は、長宗我部家を回復してくれた旧恩深い一条氏を討つことは「天命恐ろしき義あり」といってこれを承知しなかった。そこで親貞は一計を案じ、一条家の使者が蓮池城へ持参する態にした偽手紙を作った。偽手紙には一条氏の長宗我部討伐計画が書かれてある。これを親貞が使者から奪い取った形にして元親の許へ持参したのである。手紙を見た元親は怒り、親貞に一切の作配をまかせた。11月、さっそくにも親貞は一条氏が城番を置く蓮池城を奪い、更に城番たちが逃げ込んだ戸波城を攻めてこれを奪取した。こうして元親は高岡郡東部の一条勢力を一掃し、次なる標的となる高岡郡北部の攻略の足掛かりとした。(土佐市史・越知町史参照)

家康、遠江を支配 信玄との同盟を解消

掛川城を包囲していた徳川軍は、今年に入って総攻撃を開始したが、それでもなかなか落とすことができなかった。掛川城が要害堅固な城だったこともさることながら、朝比奈泰朝らがよく守り抜いたということも大きな理由である。かく膠着状態にあるとき、武田方から不穏な動きが出てきた。武田信玄が遠江に手を伸ばす気配をみせたのである。もしこのまま掛川城一つにかかっていると遠江が信玄に荒らされてしまう、と徳川家康は思い始めた。信玄は家康と駿遠分割の密約を結んでおきながら、現に信玄の家臣秋山信友が天竜川沿いに南下し、掛川西方の見付に陣を張って三河との通路を遮断する構えを見せていた。信玄にしてみれば家康がなかなか掛川城を落とすことができないので焦りを感じたのかも知れない。または初めから遠江を渡すつもりがなかったのかも知れない。いずれにしてもこの事件以来、両者の関係が次第に険悪になり、同盟関係の解消に繋がっていく。さて、掛川城の攻略が難しいと判断した家康は力攻めをやめて講和の方向に転換した。家康が提示した条件は、北条氏政の嫡男氏直を今川氏真の養子とすること、また家康が武田勢を敗退させた後は駿河を氏真に返却すること、という内容であった。氏真はこれを受け入れ、5月、掛川城を家康に明け渡した。ここに遠江は家康が支配するところとなったのである。退城した氏真は相模早川にて北条氏の庇護を受けるが、その後は流浪の身となり、九十年続いた戦国大名今川家の滅亡に至る。(掛川市史・新編岡崎市史参照)

信玄、駿河から撤退

武田信玄は駿府を占領したものの、北条勢に興津川以東を押さえられて甲斐への往還路を断たれてしまった。もはやこのまま駿府に居続けることは不可能と判断した信玄は、脱出のための活路を求めて、佐竹義重・里見義堯・宇都宮国綱といった関東の諸大名に小田原を背後から攻めるように要請した。一方、北条氏康もまた上杉謙信に、留守となった甲斐・信濃を攻めるよう要請している。こうして1月から始まった武田・北条氏の興津川を挟んでの対峙は、小競り合いを繰り返しながら、むしろ互いに背後から牽制し合う外交戦となって長期化していった。しかし状況は武田方が不利になる一方で、4月、いよいよ決死の駿河脱出を余儀なくされた。信玄は久能城と興津城に兵や人質を籠め置き、再度駿河に進攻する日まで堅守するよう城掟を定めると急ぎ撤退した。帰路は対陣中から整備を進めていた庵原の山道を開きながら進むといった、緊張の絶えない帰国であった。信玄の撤退に合わせて、駿府を押さえていた重臣の山県昌景も撤退した。するとたちまちそのあとを襲って、今川氏真の家臣岡部正綱が駿府に入った。せっかく攻略した駿府さえも、信玄は掌握し続けることができなかったのである。(静岡県史・小山町史参照)

信玄、小田原城を包囲 駿府を奪回

武田信玄はいったん駿河を退去したが、程なく体勢を立て直し、北条氏と境を接する上野・武蔵・相模の長い国境戦を巧みに利用して北条領への侵入を繰り返した。6月には伊豆に侵入して韮山等を攻め、7月には駿河に入って大宮城を開城させ、更に富士郡北部に進出した。9月には上野から武蔵に入って御嶽城・鉢形城を攻め、次いで滝山城を包囲した。滝山包囲は二日に及んだが、甲斐都留郡から小仏峠を越えて武蔵に入った別働隊の小山田信茂と合流すると、信玄は滝山城を後にしながら御殿峠を越え、おそらく当麻付近で相模川を渡って酒匂に着陣し、10月には小田原城攻撃に取り掛かった。対する北条方は籠城策を採ったため、信玄は長期化を恐れて津久井から甲斐に抜けるべく撤退を開始した。北条勢はこれを追跡するも、三増峠で信玄の迎撃に遭い大敗した。11月、信玄は休む間もなく再び駿河への侵攻を開始し、12月には蒲原城の攻略に成功した。これをきっかけに駿河西部の北条勢力は総崩れとなり、薩唾山・氏真屋敷(駿府か)・花沢城などの拠点が相次いで信玄の手に落ちた。これによって信玄は再び駿府を確保することができたのである。思えば信玄の小田原城攻囲はさしたる意味がなく、目標は駿河にあったことがわかる。(小田原市史・多摩市史・山梨県史・大月市史参照)

本庄・武藤、謙信に降伏

昨年、上杉謙信は西から椎名康胤、北から本庄繁長、南から武田信玄に攻められ窮地に陥ったが、謙信が信濃口に出陣すると、なぜか信玄は撤退していった。謙信としてはこれを落着と判断し、苦境に立たされている本庄攻めに全力を注ぐことにした。永禄11年(1568)9月、謙信の命を受けた武将たちは岩船に着陣し、ここから本庄城の攻撃を開始した。すると本庄氏と共に信玄と同盟を結んでいた大宝寺城の武藤義増が本庄城の救援に駆け付け、本庄勢と合わせて五千の兵が上杉方の岩船本陣めがけて攻め込んできたため、上杉勢は再び苦境に陥った。11月、今度は謙信自ら大軍団を率いて出陣し、大規模な本庄城の攻撃態勢を敷いた。本庄氏は信玄に救援要請するも、上杉勢の厳重な包囲網によって連絡を取ることができず、まして南進政策に比重を置いた信玄には本庄氏に助勢する余裕がなかった。かく状況下での永禄12年(1569)1月、上杉勢の本庄城総攻撃が開始された。城曲輪が破られたために城内は大騒ぎとなり、落城が時間の問題とみられた。起死回生をかけた本庄方の反撃も失敗に終わり、本庄氏はやむなく伊達輝宗・芦名盛氏に仲介を頼んで謙信との和議を進めることになった。2月、本庄氏は謙信に人質を出して赦免され、武藤氏もまた五ヶ条の条件を以って和睦が成った。それは和睦というよりも一方的な降伏条件であり、謙信に完全に従属したことを意味する。(村上市史参照)

謙信、椎名氏を越中から駆逐 神保、謙信に反旗を翻す

西の椎名康胤と北の本庄繁長の蜂起によって窮地に立たされていた上杉謙信が、思いがけなくも北条氏康からの同盟申し込みによって危機を脱した。これで謙信は椎名・本庄対策に専念できるようになったのである。本庄氏とは既に決着が付いていたが、椎名氏とはまだ戦闘状態が続いていた。そこで謙信はこの機会に椎名氏への軍事行動の強化を図った。8月、謙信は二万の兵を率いて越中へ攻め入り、椎名氏の本拠である松倉城付近に陣取った。ここを拠点に謙信は新庄城を攻めて陥落させ、翌日には松倉城の麓にあった根小屋(城下集落)に火を放った。こうして松倉城を孤立させた謙信は、更に森尻を通って池田城に向かった。このとき飛騨の江馬氏もこれに呼応して芦峅寺へ進出してきたため、池田城は南北から挟撃される態勢となった。いざ攻撃に掛かろうとした直前の10月、謙信は越後春日山城に帰った。武田信玄が上野に侵入してきたからである。おそらくこの謙信不在の間に松倉城・池田城ともに陥落し、椎名氏が新川郡から駆逐されたとみられる。以後、松倉城が魚津城と並ぶ上杉方の有力な拠点となり、春日山城を頂点とする越中東部の実質的な支配の始まりとなった。さて、このころ越中西部では、神保長職が越中守護畠山氏の守護代という立場から離れて独立の動きを見せ、更に信玄とも誼を通じ、本願寺を味方に付けて謙信に反旗を翻した。(上越市史・氷見市史参照)

北条・上杉同盟が成る 武田・佐竹・里見ら反北条連合を結成 武田信玄が三国同盟を破棄して駿河に攻め込んだのを発端に、関東の勢力地図は大きく様変わりした。その一つが北条・上杉の関係である。これまで敵対関係にあった両者は、ここに至って武田氏を敵とする共通の利害関係となったため、北条・上杉同盟が計画され、その実現に向けた動きが始まった。協議内容は公方および関東管領問題・養子問題・領土問題の三点に絞られた。公方については上杉謙信が推す足利藤氏が死去しているため、北条氏康が擁立した足利義氏が認められ、その代わり関東管領は謙信が任じることで決着した。養子問題は謙信の養子として北条氏政の次男国増丸が予定されていたが、幼いということで氏康の子三郎氏秀と決まり、謙信の姪(長尾政景の娘)と結婚させて両家の絆を固めることになった。領土問題は協議内容のうち最も難航し、両者の勢力が拮抗した上野・武蔵を中心とする地域の帰属問題が焦点となった。基本的には上野は上杉氏に、武蔵は北条氏に属するものとしたが、武蔵北部の鉢形領・岩付領・松山領・成田領・深谷領・羽生領については最後まで決着に至らず、内部に未解決部分を残したまま6月に同盟が締結され、翌年には氏秀(後の上杉景虎)が養子として越後に到着することを以って完結する運びとなった。関東の勢力地図が様変わりした二つ目の点は上杉氏と佐竹義重の関係である。これまで両者は北条氏を共通の敵として協力し合ってきたが、このたび上杉氏が北条氏と同盟を結んだことでこの関係が一変した。上杉・北条同盟に反対した義重は謙信に見切りを付け、下野の宇都宮広綱や安房の里見義堯ら関東諸将と語らって武田氏と同盟を結ぶことを選択したのである。かくして関東は、これまでの「上杉・佐竹陣営」対「北条・武田陣営」の対立から、「上杉・北条陣営」対「佐竹・武田陣営」という対立の構図に塗り替えられた。(沼田市史・新編埼玉県史参照)

佐竹、小田領を占領

佐竹義重は味方勢力を動員して北条方に転じた小田氏治の討伐に出陣した。1月には海老島城を包囲し、城主平塚刑部大輔を降して同城を接収、更に小田氏の居城小田城を攻めて城下を悉く焼き払い、2月に帰陣した。今の時期、北条氏康は武田信玄との抗争で忙しかったので、小田氏は北条氏からの支援は得られそうになかった。佐竹氏の攻撃はその隙を衝いたものであったといえる。佐竹氏は5月に再び小田城攻めに出陣し、小田城の対岸にある若森に陣を敷いた。そこから一日のうちに三度攻め寄せたが、いずれも小田勢に撃退されている。これらへの反撃のためであろう、小田氏は11月、旧領であった北郡の片野城を攻めたが、城を守っていた太田資正や、援軍である柿岡・真壁両城の真壁氏幹ら佐竹方連合軍によって手這坂で撃退された。のみならず連合軍が小田城への通路を封鎖したため、小田氏は城に帰還することができず、宿老菅谷政貞居城土浦城に後退することとなった「手這坂の合戦」。主を失った小田城は太田氏らによって接収され、馳せつけた佐竹氏に引き渡された。こうして小田領は土浦城を除いて佐竹氏の占領下に入ったのである。(牛久市史・土浦町史参照)

1570 元亀元年

朝倉討伐 浅井氏の離反で信長遁走

天下統一の第一歩を踏み出した織田信長は、将軍足利義昭の命令という形をとって諸国の武将に上洛を促した。しかし一人、それを拒否する者がいた。朝倉義景である。さっそく信長は朝倉討伐に乗り出し、4月、三万の軍勢を率いて義景の居城一乗谷城へ向かった。信長の最初の矛先は天筒山城である。金ケ崎城にいた朝倉景恒も天筒山城に来て織田軍と奮戦したが、しかし織田の大軍の前に攻防はわずか1日で落城した。翌日には織田軍は景恒の立て籠もる金ケ崎城に軍を進めた。そこには先日の戦闘で矢尽き、軍兵疲れ果て戦意を失った景恒の姿があり、彼はあっさり信長の降伏勧告を受け入れて同日夜、城を明け渡した。勝ち誇った信長は陣所を敦賀妙顕寺に移し、そこで義景の本拠一乗谷を攻めるべく軍議を重ねた。とそのとき驚天動地の報が届いた。かつて近江観音寺城主で牢浪の身であった六角義賢が、近江小谷城主で信長の妹婿でもある浅井長政と語らって信長に反旗を翻したのである。もしこのまま信長が一乗谷に向かえば、その補給路が脅かされて退路を断たれる。もはや撤退以外策がない。それを決断するや電撃の逃避行が始まり、若狭から朽木谷を通って這々の体で京都に辿り着いた。初めて体験する大敗北であった。その後、怨み骨髄に徹した信長は浅井氏への執拗な報復攻を断行した。その最大のものは、浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍とが戦った姉川の合戦である。(敦賀市史・福井市史参照)

姉川の合戦 信長、浅井・朝倉軍を撃退

岐阜において陣容を立て直した織田信長は6月、徳川家康の援軍と共に、浅井長政の居城小谷城を目指して進軍した。信長はこの進軍に先立って、浅井方鎌刃城の堀次郎を寝返らせていたので、容易く北国脇往還伝いに江北に雪崩込むことができた。敵地深くに前線を進めた信長は、小谷城の前面にあたる虎姫山に陣を張って城下の諸郷一帯を放火し、更に姉川沿いに戻って小谷の支城横山城を囲んだ。横山城を奪われては江北支配が危急に瀕するとみた浅井氏は、小谷城を出て朝倉氏の援軍と共に姉川北岸に陣を取った。すると横山城を包囲していた織田・徳川軍もすぐさま姉川南岸に向かい、川を挟んで両軍が対峙した。そして織田・徳川連合軍二万五千兵と浅井・朝倉連合軍一万八千の兵がこの姉川河原で激突し、ここに未曾有の大激戦が展開された。緒戦は浅井・朝倉連合軍が有利に進め、一時は信長の本陣も危険に晒されるほどであったが、程なくして態勢は逆転、四時間ほどの激戦ののち浅井・朝倉両軍が敗走した。この戦いによって戦死した者は浅井・朝倉方は九千六百人、織田方は五千人といわれる。これには誇張があるにせよ、こうした数字が風聞されるほど激烈な戦いであったことは間違いない「姉川の合戦」。(長浜市史・新修大津市史・米原町史参照)

三好ら、反織田連合結成

織田信長が姉川の合戦で浅井・朝倉勢と戦っている最中、その隙を突いて三好三人衆が阿波に挙兵し、紀伊水道から大物浦に渡海して摂津に上陸した。それを知った信長は7月、浅井・朝倉攻めを中断して摂津に進み、三好勢の立て籠もる野田・福島・中島の砦を包囲した。織田の大軍に周囲を囲まれた三好勢の劣勢は如何ともし難く、その潰滅が時間の問題と思われた、そのとき、突如天満の南岸にある石山本願寺に兵が挙がった。これまで本願寺宗主顕如は信長に対して中立を保っていたが、この年の1月に信長が本願寺の大坂退去を要求してきたことから、これを機に顕如は信長への敵対を明らかにし、摂津・河内・和泉の門徒に決起を呼び掛けたのである。門徒たちは淀川を渡って天満の信長陣を急襲した。するとその動きに連動して、浅井・朝倉勢もまた再び南下を始めた。その先鋒はすでに宇佐山・堅田の両城を攻め落として比叡山にまで到達していた。ここに以後十年に及ぶ本願寺を中心とした反織田連合の骨子ができあがった「石山合戦」。この事態に驚いた信長は急ぎ兵を返して坂本に着陣し、比叡山に立て籠もる浅井・朝倉勢と対峙した。しかしもはや大勢力となった連合軍に太刀打ちできず、苦戦を強いられた信長はこの窮地を脱するため、足利義昭に停戦の仲介を依頼した。結果、比叡山延暦寺門徒は和議に難色を示したものの、山門領安堵の種々の保障を得て妥協し、浅井・朝倉勢も雪の冬季を目前にして帰国を望んでいたので、両者は和議を結んでひとまず撤兵した。まさに信長は九死に一生を得たのである。(大阪府史・福井市史参照)

毛利、尼子勢を撃退

北九州から全軍を撤退させた毛利元就は1月、毛利輝元を主将に吉川元春・小早川隆景ら総動員で富田城救援に向かわせた。彼ら毛利軍は多久和より三沢の鎌倉山を経て比田に進出し、更に進んで山中幸盛が布陣している布部に到着、ここにおいて両軍が衝突した。激戦の末に毛利軍が勝利して山中氏を末次城へ走らせた「布部合戦」。その結果、富田城の包囲はおのずと解かれ、同城の救援に成功した。その後、元春は山中氏が籠もる末次城に向かった。対する籠城兵は白潟と末次間に架設された橋梁を撤去してこれに備えた。思案した元春は、終夜篝火を焚いて主力がこの地に在陣しているように装いながら、自ら主力を率いて島根に迂回し、末次城の西方洗骸口から尼子勢を攻撃した。不意を突かれた尼子勢は末次城を放棄して新山城に入った。毛利軍はこの勢いで牛尾城・熊野城・高佐城・平田の手崎城を攻略、残る尼子方の城は高瀬城と新山城のみとなり、その衰勢は明らかとなった。もはや尼子の潰滅は時間の問題と思われたその矢先、毛利家に不幸が忍び寄ってきた。元就が大病を患ったのである。(鳥取県史・大朝町史参照)

宇喜多、備中東南部を奪回 尼子方に参入

毛利元就の病状は経過不調とのことであった。そ のため毛利輝元は、吉川元春一人を出雲に残して小早川隆景と共に安芸に引き揚げることにした。このことは図らずも尼子方に挽回のチャンスが巡って来たことを意味した。そこで尼子の将山中幸盛は、このころ同盟の意思を示していた宇喜多直家・浦上宗景と共に備中の征服を企て、尼子吏部を大将として備中に向かわせた。この進軍に宇喜多勢が加わったことで、これより宇喜多・浦上氏が尼子氏の傘下に入ったのである。尼子・宇喜多連合軍はまず幸山城を攻め落とし、更に矛先を備北に向けて植木秀資が守る斉田城を囲んだ。急を聞いた猿掛城の穂田元資が斉田城に駆けつけ力戦奮闘したが、穂田氏はあえなく戦死した。それでも城兵がよく防戦したため斉田城は落ちなかった。そこで尼子吏部は本領安堵を条件に講和を申し入れた。植木氏はこれに従うことになり、人質を出して降伏した。それに伴って一族の統領であった松山城の庄高資も降り、また鴨山城の細川下野守も降った。かくして既に主将を失った猿掛城はもちろん付近の諸城がみな尼子の勢力下に入り、毛利方に取られていた備中東南部がそっくり宇喜多氏の手に戻った。成羽鶴首城の三村元親はこの状況を元就へ急報して援軍を要請した。元就は病床にあったが、そのまま放置するわけにはいかず、毛利元清に八千騎を付けて向かわせることとなり、翌年の出陣を待つ。(高梁市史・北房町史参照)

. .

尼子、美作西部を掌握

美作では三浦貞広が宇喜多直家の加勢を得て、毛利勢に奪われていた高田城を奪回すべく戦っていたが、貞広はここで一気に決着を付けようと一計を案じた。それは久世平野に宇喜多勢の伏兵を置いて、敵勢を城外に誘き出す誘導策戦だ。自軍が激しく城を攻め、のちに偽って敗走し、忍ばせていた伏兵が城内から出てきた兵を殲滅させるという手筈である。果たしてこの策戦は成功し、出てきた兵が多くの戦死者を出しながら城に引き揚げた。三浦勢優勢の中、高田城の攻防戦はなおも続いたが、その後なぜか宇喜多勢が結末を見ずして退去してしまった。困惑した三浦氏は、今度は尼子の総大将山中幸盛に援軍を求めた。山中氏はこれに応じて千人の軍勢を向かわせた。その結果、10月、城番の牛尾久盛・香川春維ら毛利勢は奮戦するも、その甲斐なく城を開いて退去するという結末となった。高田城にはたまたま旧尼子氏の家臣たちが在城しており、彼らはこの攻防戦で日を送る中、尼子蜂起の噂を聞いて毛利を裏切る機会を待っていた。この内部の敵によって毛利勢は敗れたのである。かくして高田城は尼子方の手に落ち、三浦氏が再び城主として入城した。(高田町史参照) .

龍造寺、今山合戦で大友勢を撃破

昨年、龍造寺隆信は秀島家周を人質に送って大友宗麟と和睦したが、この年になってその秀島氏が大分から忍んで佐賀に帰ってきた。宗麟はこれをたいそう怒り、再び大軍を率いて龍造寺討伐に出陣した。去年と同じく高良山を本陣とし、戸次鑑連・臼杵鑑速・吉弘鑑理に士卒を付けて佐賀に向かわせた。肥前各地の諸氏もほとんど皆大友方に加わり、大軍団で陸海四周から佐賀を包囲した。4月には佐賀周辺の所々に戦い互いに勝敗があったが、8月になって宗麟の養子親貞が佐賀城西北方の今山に陣を取り、諸軍を指揮して佐賀城に総攻撃をかける体制を整えた。城内の龍造寺方は小勢であり、種々軍議を凝らしたが区々として一致せず、このままでは城の運命は風前の灯といってう状態であった。このとき龍造寺氏の武将鍋島直茂が今山に「夜駆」(夜襲)をして活路を開くことを主張、隆信はこれを採用した。そしてその夜、運命を賭けた夜襲を決行することになった。この夜襲は「今山合戦」と称して佐賀では古来有名である。不意を突かれた親貞の本陣は混乱の末に遂に潰滅し、親貞が討たれた。その後、佐賀東郊方面で合戦があったが、9月になって和議が進み、10月、宗隣は高良山の陣営を引き払って豊後に帰った。龍造寺氏が九州に雄飛する基礎は実にこの今山合戦の勝利によって打ち立てられたと言ってよい。かくして龍造寺氏は大友氏の呪縛から解き放たれ、戦国大名としての道を歩み始める。(大分県史・佐賀県史・神埼町史・鹿島市史参照)

飛騨の三木、信長の傘下に入る

この年、飛騨の三木自綱が織田信長の勢力圏に参入した。飛騨はこれまで上杉謙信と武田信玄の鍔競り合いの場となっていたが、信長はその飛騨に目を付け、飛騨全土に勢力を伸張しつつある三木氏を味方に付けようと、足利義昭の二条城落成祝賀に招待した。彼はその求めに応じて上洛し、3月から4月下旬まで京都に滞在、この間、信長の能興行に陪席し、正親町天皇にも謁見している。当時、三木氏は上杉謙信に従っていたが、このところ台頭著しい信長に心を寄せ、謙信からの鞍替えを図ったのである。恐らく信長を次ぎの天下人として認識したのであろう。このときより三木氏は信長の傘下に入った。(宮村史・ビジュアル戦国王参照)

信玄、西駿を制圧

駿府を占領した武田信玄は1月、駿河全土の制圧に乗り出した。まずは西駿からである。西駿には花沢城・田中城などがあり、そこでは北条方の援軍も届かないまま今川方の城として最後の抵抗をみせていた。なかでも花沢城は小原鎮実以下城兵三千人が必死の覚悟で守っていた。信玄は謀者に謀を授けて城中に入り火を放たせた。所々の陣が焼けたので城兵は三の丸を捨てて二の丸で守り、それも敗れて本丸を固守した。更にその本丸も寄手に城門を破られると、小原氏は防戦の術を失って、今はこれまでと城を脱出し、遠州高天神城に逃れていった。花沢城を接収した信玄は、その余勢をかって田中城の攻撃に移り、城の南表口新宿口と東入口平島口の両面から猛攻を加えた。城主の長谷川正長は、いったん瀬戸川西の金比羅山に脱出して逆襲の機を狙ったが、遂にその機会なく浜松に走って徳川家康に投じた。こうして西駿を制圧した信玄は清水湊に陣を移し、江尻城の構築にとりかかった。江尻城は巴川左岸の三日月湖を巧みに利用して築かれた城で、駿河支配を行うための駿府に代わる拠点となった。ここなら東海道を押さえることができ、甲斐との連絡にも便利であった。(静岡県史・藤枝市史参照)

信玄、駿東を制圧

西駿を制圧した武田信玄は、いったん甲斐に帰国したあと、4月に再び駿河に向けて出陣した。今度は駿東である。5月には韮山城を牽制しながら興国寺城の攻略を図ったのだろうか、武田勢と北条勢との攻防は吉原から沼津、更に函南あたりまで及んだ。一方、北条氏政は上杉謙信との長い交渉の末、4月後半にようやく同盟が実を結び、謙信は氏政の要請に応じて9月に信濃へ出陣した。そのため信玄は急ぎ本陣を信濃に移すこととなり、駿東への出陣は上杉勢が雪で南下できなくなる冬を待たねばならなくなった。そして冬を迎えた12月、信玄は籠坂峠を越えて駿東に入り、深沢城に攻め掛かった。翌年1月には深沢城を陥落させ、更に足柄峠越えのルートから小田原に迫る勢いを示した。深沢城の落城は北条氏にとって大きな脅威となった。かつて北条・今川との三国同盟が長く続いたせいで、北条氏の西方防備が手薄になっていたからである。北条氏は相模・駿河の双方から攻め寄せる武田勢の神出鬼没の戦略に翻弄され、目立った反撃に出ることもできないまま、興国寺城付近を除く駿東を信玄によって制圧された。(静岡県史・小田原市史参照)

安東愛季、安東家を統一

安東氏は鎌倉期には「蝦夷の沙汰」を行なう立場として津軽十三湊にあったが、室町期には南部氏の進攻によって蝦夷ヶ島、小鹿島、そして能代へと移転を余儀なくされ、その後、下国安東氏として檜山城に拠った。一方、津軽十三湊時期に分かれたもうひとつ一族、湊城を居城とする湊安東氏があった。その下国と湊の両安東家が政治の表舞台に立ったのは戦国期のことである。湊安東定季の時代に彼は幅広い外交を展開し、下国安東氏の瞬季と親密な関係を築いたが、天文20年(1551)に堯季が没すると、湊家は当主不在という事態に陥った。そのため下国家より友季が後嗣として入るも早世したため、その下の弟の茂季が代わって入った。この縁組について湊家は家臣や周辺領主らの反発があって安定しない日々が続いたが、最終的には下国家の当主を継いでいた愛季が、元亀元年(1570)の推子山の戦いにおいて湊家の反対勢力を退け、下国家・湊家を統合した。(ビジュアル戦国王 出羽2 安東家)

1571 元亀2年

信長、近江中西部を制圧

これより織田信長は近江の制圧に全力を注ぐことになるが、その幸先は良かった。佐和山城の磯野員昌が信長方に寝返ったからである。磯野氏は姉川の合戦でも浅井軍の先陣を務め、その後も佐和山城にあって最前線の防御を任された宿将であったが、浅井長政から敵方内通の疑いをかけられたことが投降の原因と伝えられている。その背景には信長方の調略があったと考えて大過ないであろう。磯野氏の投降を受けて、信長は家臣の丹羽長秀を佐和山城に移し、磯野氏には高島郡を与えてその恩賞とした。佐和山城は浅井氏にとって対信長の前線基地であるとともに、京都と岐阜の通路に臨む重要拠点であったから、それが信長の掌中に落ちたことの意味は計り知れなく大きい。この朗報を契機に8月、信長は岐阜を発って横山城に入り、小谷城の包囲態勢を採りながら、9月には志村城・小川城の一向一揆を制圧し、更に近江一向一揆の拠点であった金森城を攻略した。こうして近江の中西部を制圧した信長は、史上名高い「比叡山の焼き討ち」へと場面を移す。(高島町史・米原町史参照)

比叡山の焼き討ち

9月、いよいよ史上名高い「比叡山の焼き討ち」が始まった。それは浅井・朝倉勢を匿ったことに対する比叡山延暦寺門徒への報復である。昨年暮れに彼らと停戦協定を交わしたにもかかわらず、織田信長はその舌の根も乾かぬうちに戦闘を開始したのである。比叡山での織田軍の振舞いは略奪・放火・殺戮の限りを尽くし、言語に絶する血なまぐさいものであった。殺戮の対象は老若男女のすべてに及び、召し取られた人々は信長の眼前に引き出され、「悪僧の儀は是非に及ばず 是は御扶けなされ候へと声々に申し上げ候といえども中々御容赦なく 一々に頸を打ち落とされ」る有様であった。また山内の森林中に隠れた僧侶も、よりすぐった鉄砲の名手らによって銃殺されるなど、攻撃の多くの時間は殺戮のためにのみ費やされる観さえあった。この焼き打ちによって、比叡山上の根本中堂をはじめ三塔(東塔・西塔・横川)に散在した四、五百の堂舎は全て灰燼に帰し、老若男女を合わせた犠牲者は実に三千人の多きにのぼったといわれている。後年の伊勢長島の壊滅と並び、信長の統一戦争史上最大の悲劇となった。(長浜市史・新修大津市史参照)

松永、信長に反旗を翻す

織田信長が浅井・朝倉軍と近江で戦っている最中、信貴山城の松永久秀が信長に反旗を翻した。しかもかつての敵、三好三人衆と仲直りしての敵対であった。松永・三好三人衆らは5月に河内の交野城を攻略し、6月には高屋城の畠山昭高を攻め、7月には和田惟政の居る高槻城の攻撃に向かった。8月には池田城に攻めてきた織田方細川藤孝の軍勢を撃退し、更に和田氏を白井河原合戦で戦死させた。このころから、かつて三好三人衆から離反して松永方に就いていた若江城の三好義継(三好家当主)も、三人衆方に復帰している。今や三好・松永連合軍の勢力は、摂津・河内における織田方が僅かに高槻城・高屋城を残すのみとなるほどの大躍進を遂げた。その勢いは足利義輝暗殺当時の三好政権の復活さえ連想させるほどであった。かくもうまくいった背後には、実は将軍足利義昭の存在があった。信長と義昭は表面的には平静を保っていたが、このころには義昭は、自分をないがしろにする信長が疎ましく思うようになっており、裏では信長打倒工作を着々と進めていたのである。まさにこのような義昭の工作に乗る形で、松永氏が反乱を起こしたのであった。このとき義昭は甲斐の武田信玄とも連絡をとっていたことが、松永氏との間で交わされた書状の中に見ることができる。今や信長に敵対する勢力は、松永氏を含めた本願寺・三好・浅井・朝倉・六角氏らと、これに義昭・武田信玄が加わる、大連合に発展する様相を呈しつつあった。(兵庫県史・門真市史参照)

毛利、尼子を出雲から撃退 元就死去

尼子氏の勢力は衰え、残る尼子方は、出雲では新山城と高瀬城、伯耆では八橋城と末吉城のみとなっていた。尼子氏の将山中幸盛は挽回策として森山城・和久羅城・手崎城の攻略を図ってもみたが、いずれも毛利勢に撃退された。新山・高瀬両城は孤立無援となり、ことに高瀬城の困窮甚だしく脱走する者が続出したため、守将は開城して新山城に退いた。このころ毛利元就の病気は更に悪化し、6月14日、治療の甲斐もなく七十五歳で郡山城中に逝去した。たまたま高瀬の陣中にあった吉川元春はこの悲報に接して哀掉の情に耐えず、7月、弔合戦として山中氏の拠る末吉城を包囲急襲した。さすがの山中氏も為すところなく遂に降伏した。次いで8月、元春は八橋城を陥れ、更に出雲の新山城を攻めて尼子勝久を逃走させた。これで尼子氏の勢力が掃討され、出雲・伯耆は再び毛利氏の手に戻った。尚、山中氏は泉山城に監禁されたが、彼は虚病を使い、厠の掃除口から脱走して京都に潜行した。勝久もまた京都に走り、山中氏と合流した。彼らは後に信長の保護を受けて再び兵をあげることになる。(鳥取県史・大朝町史参照)

毛利、備中を回復

備中では、毛利輝元が毛利元清に士卒一万騎を与えて出陣させたことで、いよいよ尼子戦線も大詰めを迎える。2月、元清は備中に入るなり後月・小田・浅口郡の備中西南部を回復させ、更に鶴首城の三村元親と共に松山城に押し寄せた。当時、松山城は多くの将兵が斉田城の後詰をしていたので、城中手薄になっていた。そこへ元清が攻め込んだため、ひとたまりもなく落城し、城主の庄高資以下男女百余人悉く戦死した。元清はその勢いで斉田城に攻め込んだが、ここでは竹荘にあっ た後詰兵に背後から挟撃されたので大敗を喫した。元清は輝元に救援を要請したが、元就の死と重なったので直ちに援軍を得ることはできなかった。ために元清はいったん安芸に退いて再起を図った。その後、元就の弔いに一段落を付けた輝元は、いよいよ本格的な備中制圧に動き出し、元清を先鋒として小早川隆景をはじめ輝元自らも出陣することになった。まずは元清が備中に入って再び斉田城を囲んだが、この急を聞いた宇喜多直家が播磨・備前・美作三国の大軍を率いて後詰に駆け付けたため、大激戦の末またもや元清の大敗となった。しかし輝元が備中に入るに及んで戦況は順調に回復し、宇喜多勢も備前に退いたので、9月、頑強に抵抗を続けていた斉田城も遂に落城した。ここに出雲・伯耆に続いて備中もまた毛利氏の手に戻り、それに関連して、宇喜多直家もまた尼子氏との道営関係が終わりを告げた。(北房町史・高梁市史参照)

長宗我部、高岡郡を制圧

長宗我部元親の次なる標的は、姫野々城を本拠として高岡郡に勢力を張る一条兼定麾下の津野定勝である。元親は津野氏に対して一条氏との長期に亘る渡る旧怨を説き、祖父の怨みを晴らすために我らと合力して一条氏を討つべしと力説した。しかし津野氏はこの言葉に動かなかった。なぜなら彼の妻は一条氏の叔母だったからである。津野氏の説得に失敗した元親は、さっそく津野討伐軍を発した。元親の軍が佐川・黒岩・波川等の諸城を落とし、姫野々城に迫るにつれて、津野氏の家臣たちは急遽決断する必要が生じてきた。家臣たちは仇敵の一条氏と結ぶより元親と結託すべきであるという意見を持つ者が多かったのである。彼らは津野家を守るために定勝を追い出し、定勝の子勝興に津野家を継がせ、更に元親の妹を奥方に迎えることを元親に請うた。元親は我が思う壷にはまったのを内心ほくそ笑みながらも、いかめしい口調でこれを許し、姫野々城を接収した。このとき久礼城の佐竹信濃守は既に元親に内通していたらしく、彼は形ばかりの抗戦をして元親に降伏した。ここに元親は高岡郡を手中に収め、土佐に残る敵は一条氏と安芸郡東辺の諸氏のみとなった。(高知県史・葉山村史参照)

信玄、遠江・三河に侵入

永禄7年に締結した織田・武田同盟は既に崩壊しており、ここに至って決定的な決裂となった。武田信玄が徳川家康の領国に攻め込んできたためである。家康に対する公然とした挑戦である。2月、信玄は武将の秋山信友に三河を攻めさるとともに、信玄自らが遠江に向かうという二面作戦を実行した。秋山氏は設楽郡に入って田峯城の菅沼定直、作手城の奥平定能を降し、3月には長篠城を攻めて菅沼正定を降伏させた。一方、信玄率いる二万の本隊軍は遠江に入って小山城を攻め落とし、次いで小笠原長忠が守る高天神城の攻略に取り掛かった。この高天神城は猛攻にもかかわらず容易に落ちなかったので、家臣の内藤昌豊を押さえに残して3月、信玄自らは三河に進んだ。伊勢神多峠を越え、4月には足助城を攻めて城主鈴木重直を逐った。すると近辺の浅谷・阿摺・大沼・田代・八桑の諸城が戦わずして開城した。その後、信玄は野田城を攻めて菅沼定盈を逐い、更に豊川沿いに南下して二連木城の酒井忠次と戦った。このとき家康は吉田城に入って武田勢を迎撃するなど、家康方もよく持ちこたえ、東三河各地で小競り合いをしながら、5月には武田勢を甲斐へ逐いやった。さて、このたびの信玄の三河侵入は家康との決戦のためではなく、家康の対応を探り、かつ本格的決戦に備えての拠点確保といった意味合いが強い。おそらくこの経験によって足助・長篠・野田城が戦略上の重要拠点として認識したであろう。信玄はこれらの拠点を入手して、いつでも家康を攻撃できる態勢を整えたわけである。早くもその決戦は翌年に開始される。(静岡県史・岡崎市史・掛川市史参照)

大浦、南部氏から独立

織田信長が天下を統一しつつあるという情報は、既に大浦城の大浦為信の許にも届いていたであろう。以前から津軽占領を狙っていた為信には、それを成し遂げられるチャンスが今しかないと写ったに違いない。為信は南部一族の久慈氏の次男として生まれ、家庭の不和から津軽に逃亡し、ここで大浦家の養子となって大浦南部氏を継承したという。その為信が飛躍の踏み台としたのは南部家の相続争いであった。当時、南部晴政には男子がなく、三戸家支族の田子信直を迎えて嗣子としていた。ところがその後、晴政に男子晴継が生まれたため、これを契機に晴政と信直の関係が悪化し、南部家全体に険悪な空気が流れ始めた。そのような混乱の最中に為信は立ち上がったのである。5月、為信は晴政方と手を組み、津軽地方を統治していた信直方の南部高信(信直の父)を殺害して居城の石川城を占領し、更に一味の和徳氏を殺害して和徳城を乗っ取った。これにより為信の名声は高まり、ここに津軽平定の第一歩が踏み出された。(新編弘前市史・ビジュアル戦国王参照)

佐竹、南奥に侵攻 芦名、これを阻止

南奥で北進を続ける佐竹義重と、それを阻止しようとする芦名盛氏との間で衝突があった。佐竹氏の南奥侵入は、天文10年(1541)に東白川郡東館を占領したところから既に始まっており、永禄3年(1560)には寺山城を攻略して南郷を制圧し、以後途切れることなく侵略戦が続いた。これに対して黒川城の芦名氏を盟主とする須賀川城の二階堂氏・白河城の白川氏ら南奥の諸氏が、連合を組んで佐竹氏の北上阻止を図っていた。しかし佐竹氏の侵略行動はその後も衰えをみせず、この元亀2年(1571)には佐竹氏が三条目・滑津にまで攻め込むほどになっていた。このままでは芦名領境さえも脅かされると考えた芦名氏は、更なる連合強化を図って三春城の田村氏を自陣に引き入れ、また北条氏とも同盟を結んで佐竹氏を挟撃する態勢をとった。結果、佐竹氏は北条勢の脅威によって北進に専念できず、また田村勢を含む大軍勢で押し寄せたこともあって、芦名連合軍が佐竹勢を三条目・滑津から追い出すことに成功した。このとき連合軍は佐竹氏の拠点寺山城を攻めて五百人を討ち取ったという。(白河市史・常陸太田市史参照)

1572 元亀3年

将軍義昭、反織田勢力を結集

足利義昭は当初、織田信長を将軍に就けてくれた恩人として絶大な信頼を寄せていたが、このころには両者の関係に不和が生じていた。原因は信長から将軍職の権限を制限され、天下の政治も全て信長に委任せざるを得なくなっていたからである。そもそも信長は将軍義昭の存在を、自らが進めている天下統一事業の単なる道具としてしか見ていなかったのである。かくして不満を抱くに至った義昭は、信長に反感を持つ武将たちに御内書を送って味方を募り、今では義昭を中心とする反織田陣営が形成されるまでになっていた。昨年の本願寺・三好・浅井・朝倉・松永・六角ら反織田勢力の一斉蜂起も義昭の画策によるものであった。中でも義昭が最も期待を寄せたのは武田信玄である。信玄が参軍すれは信長の勢力と互角に対抗できる大勢力となり、今の膠着状態を破る最大の切り札になる。そう考えた義昭は頻々と信玄に催促状を送った。それに業を煮やした信長は9月、「異見十七ケ条」を義昭に突きつけた。それは信玄の上洛を阻止するために投げた牽制球であったが、その牽制球は役に立たなかった。既に武田氏を頂点とする織田包囲体制が出来上がっており、10月には信玄が西上の途に就いたのである。義昭の待ちに待った出来事ある。義昭はこのとき勝利を確信したにちがいない。(福井市史・米原町史参照)

信玄、西上の途に就く 家康、三方ヶ原で惨敗

武田信玄は西上の途に就く前に周到な準備を行なった。すなわ本願寺に北陸で一揆を起こさせて上杉謙信の南下を防ぎ、北条氏政と同盟を結んで(後述あり)東からの脅威を取り除き、将軍足利義昭・本願寺・浅井・朝倉・三好・松永らの反織田勢力と密なる連絡をとりあって、信長包囲網の大鉄環を完成させた。その上で10月、信玄は秋山信友を美濃方面へ向かわせるとともに、自らは本隊を率いて遠江へ向かった。本隊軍は犬居城で兵を二手に分け、一方で山県昌景を二俣城に向かわせ、信玄は主力を率いて周智郡北部の諸城、天方城・飯田城などを降しながら南下した。それを見た徳川家康は浜松城を出て信玄を迎え撃とうとしたが、見付の一言坂で敗れ、辛うじて浜松城へ逃げ帰った。やがて袋井・見付方面を確保した信玄は、ここで遠江に入って来た山県氏と合流し、二俣城を攻めてこれを陥落させた。その後、信玄は天竜川を渡り、秋葉街道から家康の本拠浜松城を左に見ながら一挙に東三河へ進もうとした。そこへ家康が織田信長の援軍とともに三方ケ原に出て武田軍本隊を迎え撃った。結果は徳川軍が武田軍に完膚なきまで打ちのめされ、大敗北を喫した「三方ケ原の戦い」。勝利した信玄は兵をまとめて刑部に陣を取り、ここで越年した。 一方、美濃へ侵入した秋山軍は岩村城に攻め寄せたが、このとき信長が一時の和平を結んでその場を凌ごうと、武田方への攻撃を中止するかわりに武田軍の岩村入城を許した。しかしその和平もむなしく、城中にいた信長方の兵三十五騎全員の首を刎ねられ、岩村城は全く武田方の城となった。(長野県史・新編岡崎市史参照・土岐市史参照)

毛利、浦上・宇喜多氏と講和

この年、毛利氏と宇喜多・浦上氏の和平が成った。その立役者は将軍足利義昭である。義昭は織田信長打倒を掲げて武田・本願寺・三好・浅井・朝倉・松永・六角氏らに働きかけ、のみならず浦上宗景・宇喜多直家・毛利輝元をも自らの陣営に引き込もうと、両者の和平を命じてきたのである。輝元は今のところ信長と同盟関係にある立場から、容易に義昭の要請を受けることはできなかった。それどころかむしろ逆に宇喜多・浦上氏を討つため、輝元自ら兵を率いて日幡・加茂・蛙ケ鼻の諸城を攻略し、直家の居城岡山城に迫る勢いを示した。毛利氏の大軍を目前にして直家は困惑した。今まで頼りとしていた尼子氏の勢力は消滅し、大友氏もまた北九州に釘付けにされていたため、直家に勝ち目はなかった。存亡の危機を迎えた直家は急ぎ義昭に和平の調停を懇請した。義昭の調停を受けて輝元もようやく和平に同意し、毛利氏と宇喜多・浦上氏の講和が成立した。但しこのことは毛利氏が信長と敵対関係に入ったことを意味しているが、輝元は今しばらくは中立を装うのである。(兵庫県史・新修鳥取市史参照)

北条、謙信との同盟を破棄 北条・武田同盟が成る

昨年、北条氏康が死去し、嫡男の氏政がその跡を継いだ。氏政が最初に行った政策は外交政策の大転換であった。それは永禄12年(1569)に締結されていた北条・上杉同盟を破棄し、北条・武田同盟を復活させたのである。そもそも北条氏がこれまで上杉氏と同盟していたのは上杉氏に武田氏を攻めてもらうことが目的であった。ところが実際にはそれが無かった。つまり氏政はこの同盟自体の無益性を感じていたため、この決断となったのである。信玄もまた、このころには上洛の意思を持っていたので東からの脅威を取り除く必要性から北条氏との同盟は願ってもないことであった。よって両者の同盟交渉は順調に進み、同盟の骨子たる「国分け」が定められるに至った。その内容は、関東については北条氏の領有権を認め、武田氏はそれに干渉しないこと、武田氏が支配している西上野に関しては武田氏の領有を認めること、などであった。また駿河の国境確定もなされ、狩野川・黄瀬川両河川の西側に存在していた北条領は武田氏に割譲すること、などが取り決められた。かくして北条・武田両氏の友好関係が築かれ、天正5年(1577)に氏政の妹が武田勝頼(信玄の後継者)に入嫁することによって、両氏の関係は更に強固なものになっていく。(小田原市史参照)

関東の勢力が再編 佐竹、再び謙信の傘下に入る

北条・武田同盟の成立に伴って、関東では勢力の再編成が行なわれた。それは常陸・下総・下野に影響力のある佐竹氏の勢力や、北条・上杉氏の間で揺れ動いていた武蔵北部・上野南部下野南部・下総南部の勢力である。まずは佐竹氏の勢力から眺めてみよう。佐竹義重は当時、上杉謙信を見限って武田信玄と同盟を結んでいた。しかしこのたび北条氏が上杉氏との同盟を解消して武田氏と結んだことで、再び上杉氏の傘下に入ることになった。彼は一貫して北条氏が敵であり、敵の敵は味方という捉え方をしたのである。この佐竹氏の動きに伴い、周辺の武将もその動きに巻き込まれた。例えば元々から上杉氏に心を寄せていた関宿城の梁田晴助・結城城の結城晴朝・祇園城の小山高朝らが佐竹方の陣営に入り、また佐竹方の宇都宮広綱に反感を持っていた栃木城の皆川広照・壬生城の壬生綱雄らが北条方に移った。次に武蔵北部では深谷城の上杉憲盛・羽生城の木戸忠朝らが上杉方となり、忍城の成田氏長が北条方となった。ところがその後、憲盛が北条氏政に降伏し、木戸氏も城を捨てて逃げ去ったので、結局、武蔵北部は全て北条氏の支配下に入った。次に上野南部では、同盟成立当初は厩橋城の北条(キタジョウ)高広・金山城の由良成繁らが北条方に就いていたが、最終的には北条(キタジョウ)氏は元の主人たる上杉氏の陣営に戻り、由良氏は北条・武田陣営に留まった。(常陸太田市史・新修高崎市史・太田市史・新編埼玉県史参照)

1573 天正元年

信玄死す 武田軍が三河から撤退

1月、武田信玄は刑部から長篠を経由して野田城に攻め寄せた。城方はよく守ったが、2月には水の手を切られて落城し、城主の菅沼定盈は人質を交換して城を退いた。この間、信玄は石山本願寺を通じて遠江・三河・尾張・伊勢・美濃各国の一向一揆を動かし、浅井長政・朝倉義景へも一層奮起を促した。織田信長は当時、浅井・朝倉攻めをしていたが、まわりを一向一揆に囲まれ、更に信玄が岐阜に迫っていたので、この大勢力に太刀打ちできず、作戦を立て直すために岐阜に帰った。桶狭間の戦い以来のピンチに直面したのである。ところがその後、なぜか信玄は長篠城に逆戻りした。実はこのころには信玄の病状がかなり悪化しており、これ以上西進を続けるのは困難と判断されたのであろう。信玄はいったん甲府へ戻ることになった。そして帰国途中の4月、駒場で信玄が死んだ。時に五十三歳。死因は「肺肝」の病、おそらく肺結核とみられている。野田城で鉄砲に撃たれたというのは俗説である。さて、信玄の死去で愁眉を開いたのは信長であり、徳川家康であった。当面の敵の主将が戦わずに死に、しかも体勢立て直しには相当な時間がかかる。信長・家康包囲網の一角に大きな穴が空いたのである。(静岡県史・新編岡崎市史参照)

将軍義昭逃走 室町幕府滅亡

武田信玄が破竹の勢いで東海道を驀進していたころ、その報を受け取った将軍足利義昭は2月、自らも浅井・朝倉・本願寺らと密接な連絡を取りながら二条城に挙兵した。それを知った織田信長は義昭に和平を申し入れるため上洛した。信長を取り巻く情勢が極めて不利だったためである。信玄は既に東三河・東美濃にまで進出して信長の背後を衝かんとする勢いであり、浅井長政・朝倉義景両氏がこれに呼応して近江に出陣の構えを見せ、摂津中島では本願寺・三好との攻防戦が続いていたのである。果たして義昭は信長の和平の申し入れを拒絶した。義昭は信玄の入京に大きな期待を寄せ、勝利を確信していたからである。やむなく信長は義昭を威嚇するため二条城を囲んだ。この威嚇が功を奏し、義昭は正親町天皇の斡旋もあって、いったん信長と和議を結んだ。実はこの和議が成立した数日後に信玄が病死している。義昭が最も期待を寄せていた巨星が落ちたのだ。このとき義昭はまだそれを知らず、7月、槇島城に拠って再び挙兵した。即刻、信長は佐和山城から大船で坂本に渡り、槇島城を囲んで義昭を降伏に追い込んだ。信長は義昭の挙兵があることを予測して琵琶湖に大船を造らせ、速やかな渡湖に備えていたのである。降伏した義昭は槇島城を出て若江城に移った。ここに京都山城が信長によって制圧され、百数十年の命脈を保った室町幕府が滅亡した。(兵庫県史・新修大津市史参照)

信長、越前・近江を平定

8月、織田信長は将軍足利義昭を京都から放遂するとすぐ近江に入り、浅井長政の本拠小谷城を攻めた。それを知った朝倉義景は長政の救援に向かったが、織田軍に機先を制せられて小谷城に入ることができず、木之本に陣を敷いた。このとき不幸にも朝倉軍は兵の中から離反者が続出したため退却を余儀なくされ、これを追撃する織田軍によって、江北の柳ヶ瀬から敦賀郡刀根に至る刀根坂で、兵力の大部分を失った。信長は更に朝倉勢を追って越前に乱入し、義景の居城一乗谷に迫った。窮地に陥った義景は、大野郡司朝倉景鏡の勧めにより、一乗谷を捨てて大野山田荘に逃れたが、景鏡に裏切られここで自刃した。景鏡は信長方に降参して義景の首とその母・妻・男子の身柄を引き渡した。こうして越前および朝倉支配圏の若狭を制圧した信長は、ただちに馬首を返して小谷城の攻撃に取り掛かった。朝倉氏の支援を失った小谷城は脆く、わすか二日の攻撃で城が陥り、長政の自刃を以って近江北部が信長の制圧するところとなった。浅井氏を滅ぼした信長は、すぐさま残る六角義賢の攻撃に移った。9月、信長の臣佐久間重盛は六角氏の本拠観音寺城を攻め落とし、更に義賢が籠もる石部城を囲んだ。このとき信長も佐和山に入って指揮を採り、柴田勝家に鯰江城の六角義治(義賢の子)を攻めさせてこれを敗走させた。残るは石部城のみとなったが、これも翌年4月には陥落し、六角氏の滅亡をもって近江が平定された。かくして信長を長い間苦しめた浅井・朝倉・六角の包囲陣が消え、信長の天下統一はその前途に光明が見え始めたのである。(兵庫県史・福井県史・長浜市史参照)

信長、摂津・河内・大和・丹波を制圧

足利義昭が河内の若江城に退去すると、それを待っていたかのように織田軍が河内に殺到した。すると若江城の家老衆が織田信長方に内応したため、11月、同城は戦わずして陥落し、河内半国が信長によって制圧された。居場所を失った義昭は毛利輝元の許へ走っていった。城を守っていた三好義継もこのとき自殺し、一時期は畿内近国を凌駕した三好家の嫡流もここに絶えた。松永久秀もまた勝ち目の無いこと悟り、12月、多聞山城を開いて大和・丹波を信長に返上した。摂津においても義昭近習の和田惟政が高槻城で信長に反旗を翻したが、これは同じ近習の荒木村重が信長方に寝返って反乱を鎮圧した。これによって荒木氏の声望が高まり、摂津国人衆のほとんどが荒木氏に帰参したため摂津もまた一気に信長の支配するところとなった。こうして畿内はそのほとんどが信長の手に掌握されたのだが、今なお信長にも屈せず、その前途に立ちふさがる一群の勢力があった。それは三好三人衆と本願寺門徒である。(大阪府史・門真市史参照)

信長、浦上氏を懐柔

足利義昭が毛利輝元の許に逃げていった。織田信長はやがて毛利勢が東から攻めてくると考え、それを食い止めるために11月、天神山城を本拠とする浦上宗景の懐柔を図った。そのとき浦上氏に差し出した好餌は、備前・播磨・美作三カ国の所領を支給する旨の朱印状であった。もちろんこの三カ国はまだ信長の支配下にはなく、浦上氏が平定次第これを与えるというものである。彼は迷った。義昭と信長のどちらに付くにせよ、境目に位置している以上、浦上氏はその先鋒として戦うことを強要されることになるので慎重な判断を要した。もし義昭方に付いた場合、確執を起こしている宇喜多直家や、十数年にわたって戦いを繰り返してきた毛利氏の加勢が果たして得られるのか、それは保障の限りではないと思った。とことん迷ったあげく彼は信長の誘いに応じてその旗下に属することを決断した。図らずもその決断は浦上家臣団の二分という大きな犠牲をもたらすものとなった。美作の三星城主後藤氏・高田城主三浦氏らは浦上氏に従って信長と結んだが、岡山城の宇喜多氏は毛利方に留まったのである。(和気郡史参照)

赤井、信長と決別

黒井城の赤井直正は、永禄11年(1568)より織田信長の軍門に降っていたが、それは将軍足利義昭という存在があってのこと。その義昭が信長との関係を切ったのだから、もはや信長に義理立てする理由がなくなった。赤井氏が信長との手切れを決定付けたのは、羽柴秀吉から届いた一通の書状である。その書状には赤井一族が横領している松尾社領の返還を要求する内容が書かれてあった。戦国時代において寺社領の横領は大名や豪族にとって日常茶飯事の事で、赤井一族に限ったことではない。赤井氏の松尾社領の横領は事実であるが、何を秀吉ごときがロ出しするのかと昂然とはねつけたのであろう。秀吉の方も挑戦状を突きつけることが真の目的で、そのための単なる口実として使ったのかもしれない。いずれにせよ、赤井氏はこの段階で信長と決別し、義昭を支持する毛利氏の側に就いたのである。(丹波戦国史参照) .

家康、三河を回復

武田信玄が死に、武田軍が退却したのを確認した徳川家康は3月、すかさず三河を奪回すべく反撃に転じた。まずは設楽郡の武節を攻略し、踵を返して東加茂郡の足助城を攻め落とした。これによって武田勝頼に占領されていた西三河が回復され、家康の拠点のひとつである岡崎城が直接を脅かされる危険性を遠ざけた。次いで家康は7月、長篠城に猛攻を加える一方で作手の奥平定能を誘降した。武田氏に降伏していた奥平氏が、ここで徳川方に復帰したわけである。奥平氏は武田方をあざむいて秘かに宮崎の滝山城に隠れていた所を、それを嗅ぎつけた武田勢によって攻められたが、家康からの援軍によって武田勢を撃退している。長篠城も二ケ月の戦闘を経て9月に陥落した。これで武田方の三河進出の拠点を全て排除することができ、三河はその全土が家康の手に復帰した。(新編岡崎市史参照)

龍造寺、上松浦郡を支配

上松浦郡は草野氏・波多氏・鶴田氏ら小豪族が割拠していた。その上松浦郡を占領すべく龍造寺隆信は虎視眈々と窺っていたが、その時がやってきた。鬼ヶ城の草野鎮永が龍造寺隆信に対して反乱を企てたのである。隆信はこれを絶好のチャンスと捉え、上松浦郡への侵攻を企図した。それに先立って隆信は岸岳城の波多親に使いを出し、龍造寺方に味方することを要請した。波多氏はこれを承知して道案内役を務めることになった。その後、波多氏の裏切りを知った草野氏が岸岳城に押し寄せてきたため、隆信は直ちに波多氏の救援に出陣、平井峠で草野勢を撃破し、進んで鬼ヶ城を包囲攻撃した。草野氏は力尽きて二重岳へ逃げ、更に筑前恰土郡高祖城の原田了栄の許に落ちていった。やがてその原田氏も隆信に降伏した。こうして東の安全を確保した隆信は、残る鶴田氏を討伐するために唐津方面に向けて出撃した。怒涛の進撃を目の当たりにした大河野城の鶴田因幡守勝は「波多氏が龍造寺方に帰参した上はやむなし」と戦わずして隆信に降伏した。最後に残るは獅子ヶ城の鶴田越前守前のみとなったが、彼らは頑強に抵抗を続けるも、城兵の戦死者が相次いだため、彼もまた隆信に降伏した。ここに上松浦郡はその全てが隆信の支配下に入ったのである。(唐津市史・佐賀市史参照)

1574 天正2年

信長、長島一揆を撲滅

伊勢長島で本願寺門徒による一揆が起こった。法主本願寺顕如の檄によって伊勢・尾張・三河の門徒が長島に集まり、兵を挙げたのである。長島は木曽川と揖斐川との間にある三角州内で、一方は海に面し、三方は大河に囲まれた要害の地である。そのため織田信長は大いに苦戦した。一揆と信長との戦いは既に三年前の元亀2年(1571)から始まっており、当時は信長の弟信興が戦死するなど、信長方に多大な犠牲を受けながら退却を余儀なくされた。その後も一揆側に有利なまま戦いが続けられたが、天正2年(1574)、信長は一揆のとどめを刺すべく大軍を率いて長島に向かった。桑名・員弁地方の門徒末寺と土豪を滅ぼし、手足をもいでから長島攻略する計画を立てたと信長公記は記している。率いる軍勢は六万、このたびは新たに手中にした近江勢も投入した。近江勢は羽柴秀吉を先陣として八風峠と大君畑越のルートで長島に軍を進めた。さすがの一揆勢もこれに敵することはできず、篠橋城をはじめ諸城が次々に落ち、長島城に拠っていた一揆側も城を明け渡して退却した。織田軍は一揆勢の退却を待ち受け、弓矢や鉄砲を構え、開城当時二万余りいた門徒の過半を射殺し、残りを幾重にもめぐらした柵の中に追い込み、四方から火を放って悉く焼き殺した。ここに長島一揆は全滅し、比叡山の焼き討ちと並ぶ戦国史最大の悲劇として語り継がれることになった「長島一向一揆」。(三重県史・大安町史参照)

本願寺、越前を占領

昨年、朝倉義景を滅ぼした織田信長は、朝倉家旧臣の前波長俊を守護代に置いて越前支配の確立を図った。その前波氏は信長の権威を背景に越前支配権の強化を図り、一乗谷にあって朝倉氏と同じような奉行人制度や裁判組織を設置しようとしたが、そうした動きに対して元同輩である国内武士たちの間で強い反発が起こった。とりわけ前波氏によって自分や与力の所領を削られようとしていた府中の富田長繁が反発を強め、本願寺門徒を味方に付けて一乗谷に攻め寄せた。富田氏を先頭に府中辺の門徒衆五万人が一乗谷に殺到したという。前波氏はここに一族と共に戦死した。かくして富田氏が前波氏に代わって越前の支配権を得たのだが、しかし図らずもこれが次なる混乱の幕開けとなった。富田氏に味方したはずの本願寺が、今度は富田氏に刃向かって来たのである。富田氏は府中の町人や鯖江の誠照寺・横越の証誠寺など、三門徒寺院を味方にして本願寺門徒に備えたが、遂に鯖江長泉寺において敗死した。勝ち誇った本願寺は、引き続き三門徒寺院や朝倉氏旧臣を攻め滅ぼして、越前の支配権を奪い取った。ここに越前は加賀と同様、本願寺門徒が支配する国となった「越前一向一揆」。(福井市史参照)

三村、毛利氏を離反 信長と結ぶ

備中の三村元親が毛利輝元から離反して織田信長と結んだ。そこには止むに止まれぬ事情があった。それは輝元が宇喜多直家と和睦したことであった。元親にとって直家は父家親暗殺の張本人であり、不倶戴天の仇敵である。元親は輝元がこの仇敵と結んだことに困却した。自分の仇敵と和睦するなどという、そんな理不尽なことをあえてするような毛利氏とは、敵対することもやむを得ない、と元親は考えた。とはいえ強大な毛利氏の恐ろしさは誰よりも熟知している。考えあぐねた末、元親は窮余の策として新興の織田信長と結ぶことを決断したのである。ところが三村一族の中で信長と結ぶことに強く反対する者がいた。鶴首城主三村親成(元親の叔父)である。親成は元親に殺されそうになったため、安芸に走って毛利氏の保護を受けることになった。これによって事態が発覚し、激怒した輝元は素早く三村討伐軍を備中松山城へ向けて発進した。戦闘は国吉城の攻略に始まり、翌年にかけて激戦が展開される。これより毛利氏と織田氏は事実上の戦闘態勢に入った。(岡山県史参照)

尼子、因幡に蜂起

織田信長の庇護を受けて再挙の機会を狙っていた尼子勝久は、この年になって蜂起を決行し、因幡・但馬に挙兵した。信長は毛利輝元との関係を顧慮して、表向きは勝久の要請を退けながらも、陰では彼らを支援していたのである。尼子勢は信長の支配下にある守護山名祐豊を頼って但馬に入り、ここから更に勝久に好意を寄せる山名豊国を頼って因幡に入ろうとした。ところが尼子氏の挙兵を知った輝元が因幡に向けて軍を発すると、豊国は早々に質子を差し出して輝元に降伏した。無事因幡に進入した毛利軍は更にその勢いで但馬に攻め込む構えを見せると、祐豊をはじめ但馬の国人衆もまた、こぞって輝元に降伏してきた。因幡山名氏・但馬山名氏の両者とも戦う前から毛利氏の恐ろしさに怯えていたのだ。こうして「但芸講和」が結ばれ、因幡・但馬を無血制圧した毛利軍は出雲富田城に引き揚げたのだが、しかし事態はこれでおさまらなかった。毛利勢が撤退した途端、但馬で待機していた尼子勢がそのあとを追うように因幡に侵入してきたのである。実は祐豊はじめ但馬のかなりの国衆は、表向きは毛利氏に降伏の意を示しながら、裏面では織田方と通じ、尼子氏の支援を継続していたのであろう。いざ尼子勢が因幡に入ると、愚昧で主体性のない豊国は国衆の意思に流されて尼子方に与し、鳥取城・私部城・若桜鬼ケ城などの攻略に力を貸した。ために尼子氏の挙兵はみごとに成功し、因幡東部は尼子氏が支配するところとなった。(兵庫県史参照)

長宗我部、幡多郡を制圧

土佐の統一を目指す長宗我部元親が次に鉾先を向けたのは幡多郡中村城の一条兼家である。だがそこには厄介な問題があった。それは一条氏が父国親の命を救ってくれた恩人であるため、その恩義を顧みず戦いを挑めば、周辺諸氏に動揺を与えかねないことである。元親は大義名分が整う時期を待った。そして遂にその時がやってきた。一条家に内訌が起こったのである。当時、兼家は軽薄・放蕩・好色にして政務に現を抜かしていた。これを見かねた老臣の土居宗珊が度々諫言したが、兼家はその諫言を退けて彼を殺害した。すると他の家臣たちも深く兼家を警戒するようになった。そこで家臣たちは兼家に隠居を迫り、若君の内政に一条家を継がせようとした。また彼らは元親に内政の後見役になってほしいと願い出た。ところがその処置に異を唱える二人の家老が反発して内乱が起こった。その二人は他の家老たちの襲撃を受けて殺害されたのだが、元親はこの期を逃さなかった。内乱の起こるような幡多郡に幼少の内政を置くことは後見人として許せないとして、内政を岡豊城に近い大津城に移し、中村城へは実弟の吉良親貞を入城させたのである。こうなっては国侍たちも元親に従うほかなく、ここに念願の幡多郡が無血で元親の支配下に入った。(高知県史・中村市史参照)

讃岐国人、三好氏を離反

讃岐の香川・葛西・寒川氏らが三好氏から離反した。原因は阿波三好家の当主長治が寒川氏に対して、自領の大内郡を三好家に献上することを強要したことにあった。その経緯は去る元亀元年(1570)、三好氏の臣篠原長房が彼の女子を讃岐の安富氏に入れて盟を深くしたことに始まる。篠原氏は安富氏の讃岐の地を自由に往来したかったが、その中間に寒川氏の大内郡があったので往来に不便を感じていた。そこで篠原氏は長治に讃岐東部を三好氏の勢力下に入れることの利点を説き、寒川氏が長治に献上するという態にして、長治の手に取り込んだのである。この行為に対して讃岐東部に拠点を持つ香川・葛西氏が怒り、大内郡献上の強要は横領であると長治に抗議した。長治はこれを聴かず、却って両氏を討たんと讃岐への討伐令が出された。こうして彼らは三好氏からの離反を余儀なくされ、敵対関係となったのである。そしてこの天正2年(1574)10月、三好勢は兵を二派に分けて讃岐へ進軍、本隊軍は十河城を拠点に山田郡の兵を催して葛西氏の勝賀山城に押し寄せ、別働隊は大内郡の引田より寒川氏の昼寝城を攻めた。また西讃の香川氏に向かっては、阿波大西城の大西角養に中通りロより押し入れさせた。戦端はまず葛西氏の陣で開かれたが、陣ノ木及び勝賀表坂の戦いに敗れて三好軍が撃退された。次いで香川氏の陣でも、途中で長尾城の長尾大隅守に進軍を阻止されて撤退した。更に寒川氏の陣においても、昼寝の堅城は数十日に及ぶも落ちず、年の暮になったので兵を返した。この悉くの敗退によって三好氏の弱体化が顕著となり、阿波・讃岐国人たちの織田信長への投降が加速された。(新修香川縣史・善通寺市史参照)

後藤、龍造寺氏に従属

この年、杵島郡塚崎城の後藤氏が龍造寺隆信の下に入った。そこには下記のような経緯があった。去る永禄6・7年(1563-4)ころ、平戸城の松浦隆信の三男惟明が後藤貴明の養子となって後藤家に入った。それは大村・有馬両勢力に備えての政略結婚に違いない。ところが貴明の実子晴明が成長するとともに、貴明と養子惟明との間に微妙な空気が漂い始め、やがて貴明は惟明を無視して晴明を重んずるようになっていった。これを恨んだ惟明は養父貴明を亡き者にせんと、まず貴明の重臣後藤山城守を討ち取ることにした。このことが洩れて貴明はこの天正2年(1574)6月、宮野館に難を避けた。このとき龍造寺隆信は貴明・惟明の双方から来援を頼まれたが、隆信は貴明を援助することにし、宮野館に兵を派遣した。その結果、7月に惟明は降伏して平戸領に追放された。こうして惟明の乱が鎮圧され、後藤氏は隆信の傘下に入ったのである。この従属関係は翌天正3年(1575)にかけて一度破れるが、強盛な龍造寺氏の力には抗し得ず、隆信の三男家信を養子に迎えるとともに、貴明の子晴明を龍造寺の養子とすることで、再び和議が成立した。(佐賀県史・武雄市史参照)

龍造寺、杵島郡を支配

3月、龍造寺隆信は須古高城の平井経治を討伐するために杵島郡に向けて軍を発し、横辺田に陣を据えた。高城は要害の上に城主平井氏が無双の勇将であるため、城はなかなか落ちなかった。力攻めは得策でないと判断した隆信は、ここで策を講じ、経治の弟直秀を招いて口説き落とした。直秀はいったん支城男島城に戻って諸将と議した結果、隆信の言に従って兄経治を高城から追放することになった。議に従った経治は城を去って藤津郡吉田に退いたため、隆信は高城に直秀を据えて帰城したが、11月になって追い出されていた経治が再び須古に帰り、直秀を自刃させて高城を奪い取った。それを聞いた隆信は再び大軍を擁して出陣し、四方より高城を攻めた。城の守りは堅固で激戦が続いたが、同月遂に高城が落ちた。経治は城を出て逃亡したというが、その最期は明らかではない。隆信は弟の信周を城主に据えて帰城し、ここに杵島郡は後藤氏の従属(前項で解説)と相俟って隆信の支配下に入った。(佐賀市史参照)

北条、関宿・小山領を占領 上杉・佐竹同盟解消

北条・武田同盟成立後、北条氏政の上杉方掃討作戦が激しさを増してきた。その最たるものは梁田晴助が拠す関宿城の攻撃である。氏政が攻撃を開始すると、梁田氏の求めに応じた上杉謙信が越山し、祇園城に入って佐竹義重の参陣を待った。佐竹氏は謙信の要請を受けて出陣してきたが、謙信に対する不信感から同陣を拒否した。佐竹氏は謙信と再度の同盟関係を結んではいるが、かつて一度でも北条氏と手を結んだことのある謙信を、心から信頼することができなかったのである。そこで佐竹氏は謙信に関宿城の扱いを自分に任せてほしいと要求した。結果、謙信はそれに応じて空しく越後に引き返した。その後の関宿城の処理は佐竹氏のペースで行なわれ、梁田氏が北条方に服属することを条件に氏政との和議が成立し、関宿城が開城された。この和議にともない、祇園城が北条勢の猛攻を受けて落城し、城主の小山秀綱は佐竹氏の許に逃げ去った。こうしてこのたびの戦いは関宿・祇園両城の陥落を以って終焉を迎えたのだが、両城がこれまで反北条勢力の強力な防波堤の役割を果たし続けていただけに、その陥落によって関東における謙信の威信は地に落ち、逆に北条氏の北進・東進策に弾みをつける画期的な出来事となった。尚、上杉・佐竹同盟はこのときを以って事実上消滅した。(小田原市史・羽生市史・新編埼玉県史参照)

武田勝頼、美濃に侵攻

1月、武田信玄の遺志を継いで西上の目的を果たそうとした武田勝頼は、兵三万余を率いて甲府を出発し、2月には秋山信友が守備する岩村城に入った。3月には東濃十八城に対する攻撃を開始し、孫目(馬籠)・苗木・中津川・大井・瀬戸崎・阿木・久須見・振田・串原・今見・阿寺などの城賽を攻略、次いで遠山友治が守る明智城を取り囲んだ。遠山氏からの急報を受けた織田信長は、三万の兵を率いて自ら岐阜を発し、明智城の西にある鶴岡山に陣を構えたが、このとき武田軍が鶴岡山の麓を回って信長の進路を遮り戦いを挑んできたため、信長は退陣を余儀なくされた。 その隙を突いて武田軍が明智城に猛攻を掛けたので、信長の救援間に合わず、遠山氏は戦死し明知城が落城した。勝頼は勝ちに乗じてすぐ隣りの飯羽間城をも攻め取るなど、武田方が絶対的優勢の立場で信長を翻弄した。なのになぜかこれ以上深追いせずに帰国してしまった。その様子を見た信長もまた追撃を避け、神箟・小里・高山城に城番を置いて岐阜に引き揚げた。勝頼と決戦するのは時期尚早と見たのである。(多治見市史参照)

武田勝頼、遠江に侵攻

美濃から引き揚げた武田勝頼は5月、今度は遠江に侵入し、高天神城を包囲した。これは父信玄も落とせなかった城である。それゆえ勝頼は後継者としての武名を賭けて、どうしてもこの城を手に入れたかったのだろう。高天神城を守っていた小笠原長忠は使いを浜松城に送り、後詰として援軍を送ってくれるよう徳川家康に要請した。報を受け取った家康は単独では勝ち目がないと考え、信長に援軍を要請したが、タイミング悪く、信長は越前一向一揆と戦っている最中で援軍を割くことができない状態であった。城兵は高天神城の天嶮を頼りに、しばらく守り抜くことが求められたのである。とはいえ武田軍の攻撃はすさまじく、早くも三の曲輪・堂の尾曲輪も落ち、本曲輪を残すのみとなった。ただ勝頼としても、それから先の力攻めは難しいと考え、あるいは「信長・家康の援軍がきそうだ」という情報が入ったのか、勝頼はいったん力攻めをあきらめ、小笠原氏に対する勧降工作に切り替えた。小笠原氏にしてみれば「いつまで守っても援軍が来そうにない」と焦りはじめていたところで、結局、「駿河で一万貫の所領を与える」という条件で開城し、高天神城が勝頼の手に落ちた。(掛川市史参照)

最上家に内乱勃発

最上義光は元亀2年(1571)に父義守から家督を譲られ、最上家の当主となった。だがそれは多難な船出であった。義光は一族・諸将に対する統制を強化したため、これに反抗する武将たちが義守を擁して各地に蜂起し、父子の対立という形をとって内乱が勃発したのである。義守はこれを鎮圧するため、女婿の伊達輝宗に救援を依頼した。最上国人衆のなかにも伊達氏に内通する者が少なくなかったので、輝宗は最上氏に対する干渉戦争へ踏みきった。これに呼応するかのように1月、天童・谷地・蔵増・白岩・溝延・左沢氏の義守方の城主たちが義光方の諸城を攻撃した。しかし義光方もなかなか勇敢で、2月、義光は置賜郡川樋を奇襲して伊達方の武将目々沢丹後を捕らえた。以後、勝敗が決せぬまま時が過ぎるうちに、義光と義守が和解することとなり、義光が川樋の捕虜を伊達方に返したことで休戦が成立した。ところがその直後の3月、義光方の武将が伊達方の陣所に夜襲をかけたことから、その背信行為を怒った輝宗は最上表への再出陣を決定し、置賜郡の全伊達家中に動員令が下された。このたびも最上国人の多くが輝宗方に就いたため、義光は相当苦境に追い込まれた感があった。しかし義光の抵抗も激しく、伊達方もしばしば反撃されて苦境に陥った。双方膠着状態に陥って疲労の色が見え始めたころ、再び和解の話が持ち上がった。このとき仲介の役を果たしたのは谷地城の白鳥長久である。彼の活躍あって閏11月、義光と義守の和解が成立し、伊達・最上の抗争も一応終焉した。ところがその直後、またしても不穏な空気が走った。義光と義守の対面の場で義光が不遜な態度を示したのがその原因である。おそらく義光は一族・国人衆と対等の和解をする考えは毛頭なかったのであろう。彼らの和解を以て降伏・臣従とみなし、臣下の礼をとらせようとしたのである。これ以後、義光は反抗する一族・国人衆の根絶やしを断行していった。まずは義時(義光の弟)を義光調伏の祈祷を行ったという口実で、天正3年(1575)殺害した。また一族の上山氏を、その家子を懐柔して殺させたという。それは天正8年(1580)ともいわれているが明確ではない。(山形市史・山形県史参照)

伊達、畠山氏を降す

伊達輝宗が最上父子の対立に介入しているとき、輝宗の家臣伊達実元が八丁目城を畠山義継の手から奪い返した。八丁目城は元々伊達方の属城であったが、元亀2年(1571)に城主堀越宗範の内通によって畠山氏に奪われていた。それ以来、両者の八丁目城を巡る攻防戦が繰り返えされていたのだが、この天正2年(1574)、やっと実元によって同城を取り戻すことができたのである。輝宗はこれに乗じて、畠山氏を討伐すべく二本松領への侵攻を続ける策戦に出たが、畠山氏はこれを恐れて伊達方の田村清顕に調停を依頼した。輝宗はいったんこれを拒否するが、その後、畠山氏の条件を容れて和睦した。その条件とは、「いづかたの陣へなりとも五十騎」の軍役を輝宗に差し出すことであった。つまり畠山氏はこの段階で伊達氏に服属したのである。尚、この出来事は輝宗と畠山氏との不吉な関係、ひいては畠山氏滅亡の予兆を示すものとなった。(福島県史・二本松市史・柴田町史参照)

1575 天正3年

三好、信長に降伏

織田信長が次の討伐対象としたのは三好氏であった。4月、信長は自ら兵一万余騎を従えて河内へ向かった。目指すは三好康長(長慶の叔父)が拠る高屋城と三好氏の股肱の臣十河・葛西氏が拠る新堀城である。若江城に入った信長はここで別働隊を新堀城に向けさせ、自らは高屋城へと軍を進めた。城に肉薄した所で信長は眼下に城を望める駒ケ谷山頂に将机を据え、不動坂・誉田八幡社頭・道明寺川原に兵を布陣させた。包囲網はほぼ完璧である。十重、二十重の包囲で落城が旦夕に迫ったころ、別働隊が新堀城を落とした。これを知った高屋城の康長は、もはやこれ以上抗しきれないと判断し、信長に降伏を願い出て城を明け渡した。これに連動する形で阿波の三好党もまた康長を通して降伏を申し出たので、ここに三好党の全てが信長の傘下に入ったのである。一時期は執権にまで登りつめた三好氏の輝かしい権政の歴史が、ここに終わりを告げた。信長はこのあと休む間もなく三河に転戦し、世に名高い長篠・設楽原の戦いに挑む。(藤井寺市史・門真市史参照)

長篠の戦い

武田勝頼が徳川方の長篠城を包囲した。発端は2年前、作手城の奥平定能・貞昌父子が徳川方に寝返り、貞昌が徳川家康の長女亀姫と婚約して長篠城主になったことであった。怒った勝頼は人質にとっていた貞昌の妻子を磔刑に処し、長篠攻めを断行したのである。これに危機感を抱いた家康は織田信長に援軍を求めた。これより織田氏と武田氏の雌雄を決する戦いが始まる。本来であればこの戦いは単なる局地戦で終わったかもしれない。しかし勝頼は「強すぎたる大将」と呼ばれるほど好戦的な大名であり、また亡父信玄の三回忌法要を終えての出陣だったため、長篠城奪取にとどまらず大きな成果を求めていた。一方、信長も勝頼が武田軍主力を率いてきたことを好機ととらえ、これを一気に撃滅しようとしたので、遂に両軍の主力決戦にまで発展したのである。この天正3年(1575)3月、武田軍の別働隊が先発して奥三河の足助に向かい、勝頼率いる本隊も4月に遠江に乱入して三河に西進し、5月には長篠城を囲んだ。武田軍は竹束で城際まで仕寄り、金山を採掘する金堀衆を使って城を掘り崩し、坑道から城中に攻め入ろうとした。いくつかの曲輪も武田方に占領され、かつ糧食を奪われて食糧危機に見舞われていた。あと四、五日分の食糧しかないので落城は時間の問題となってきた。ここで鳥居強右衛門なる人物の有名な逸話を紹介する。この窮状を家康に伝えるよう命じられた強右衛門は、水にもぐって水中の縄を切り、上陸して敵の包囲網をかいくぐり、みごと味方の陣内に到着した。時あたかも三万余の兵を率いた信長が、岡崎城に到着して徳川勢と合流したところであった。家康はここで強右衛門の報告を聞き、翌日の出発と決定した。強右衛門もこれと行動を共にするよう勧められたが、彼はこの吉報を早く味方に伝えようと、夜中に長篠へ引き返した。だが途中で武田方に捕らえられ、勝頼にありのままを白状した。勝頼はその忠勇を褒め、「援軍がこないから早く降伏せよ」と味方の城兵に向かって叫べば厚く賞して召し抱えると約束した。強右衛門はこれを承諾し、城門に連行されると、その約束とは裏腹に、「三日もたたないうちに運命が開けるぞ」と叫んだため、その場で磔に処された。城兵は強右衛門のこの悲壮な復命を聞き、士気ますます奮い立ったことはいうまでもない。この処刑場は今も残り石碑が立っている「長篠の戦い」。(甲府市史・長野県史・ビジュアル戦国王参照)

設楽原の戦い 信長、武田軍を撃破

織田信長が長篠城に程近い設楽原に到着すると、ここに陣を置き、連子川を前に約5kmにわたって三重の柵を立て連ねた。武田の騎馬隊を防ぐ馬防柵である。柵の前に堀を掘って足軽の鉄砲隊三千を配置した。このときの両軍の勢力は織田・徳川方が一万七千、長篠城から移陣してきた武田方が六千ほどだったという。戦端は徳川方が鳶巣山に陣取る武田軍への攻撃から始まった。慌てて鳶巣山から設楽原に降りてきた武田軍を、織田の鉄砲隊が狙撃するという作戦だ。馬防柵の内側に配置した鉄砲隊が、突進して来る武田軍を待って柵の前近くまで引き寄せ、一斉射撃を行う手筈である。いざ、武田軍は馬防柵に向かって突進して来た。馬上の突撃をもって有名な武田軍は、繰り返し怒濤のように喊声を揚げて突進し、木柵を打ち破ろうとした。しかし、そのたびに鉄砲で射倒され、隊伍の乱れるところを更に背後にひかえた槍隊に突き倒された。かくして武田勢は信玄以来の勇将の多くを失って総敗軍となった。戦死者は夥しく無事帰国出来た者は三千であったという「設楽原の戦い」。この合戦によって武田・織田の勢力関係は、その明暗が決定的に分かれることとなった。大敗した武田勝頼は武名を失って体制崩壊の道を辿り、大勝した織田氏は旭日昇天の勢いで天下への道を突き進んでいくのである。(甲府市史・長野県史参照)

家康、遠江を奪回

長篠・設楽原の戦いが終わると、徳川家康もまた武田支配下の遠江・駿河に向かって活動を開始した。最初に向かったのは二俣城である。しかしこの城は守りが堅くてなかなか落ちなかったので、いったん蜷原の砦に兵を置いて同城に対峙させながら、家康は東へ向けて進発した。まずは二俣城に程近い光明城を攻略し、更に進んで諏訪原城を占領、逃げる城兵を追って小山城を囲んだ。しかしこのとき軍勢の建て直しができた武田勝頼が二万の兵をもって駿河に入ってきたため、家康はひとまず小山城から撤退して諏訪原城まで退いた。東進をあきらめた家康は再び二俣城に戻り、同城の攻略に専念することとした。ここで家康は、このまま力攻めすることの不利を考え、和平交渉に切り替えた。このころには二俣城を守っていた依田信守が病死し、その子信蕃が城を固めていたのだが、徳川軍の攻撃に対して武田方の援軍も来ず、兵糧も尽き、勝頼の勧めもあって信蕃は遂に家康の和平勧告を受け入れ、12月、城を明け渡した。ここにやっと二俣城が家康の手に戻り、高天神城以東を除く遠江の全てが家康の掌握するところとなった。(甲府市史参照)

信長、越前を制圧

5月に設楽原で武田軍を撃破した織田信長は、8月には越前一揆の討伐に取り掛かった。十万の兵を率いて越前に入った信長は、木ノ芽城・杉津城・鳥羽城を次々と落として本願寺一揆軍を府中へと追いやり、これより比叡山の焼き討ち・長島一向一揆の殲滅に並ぶ空前の大虐殺が展開された。山中で討ち果たした者は鼻を削いで持ち帰り、生け捕りにした者は直ちに首を切るという凄惨な状況が続いた。「信長公記」によれば、「山々に逃げ上った者は男女かまわず切り捨てにせよ」との信長の命令を受けて一万二千二百五十人が殺されたとし、その他諸国の織田方武将が殺害した数を入れると、合わせて三、四万人にもなるであろうとしている。信長が一揆に対してこのような過酷な態度に出たのは、彼の冷酷な性格にもよるが、天下統一を成し遂げようとしていた信長にとって、「百姓の国」を造ろうとする本願寺一揆は、徹底的に破壊しなければならない対象だったのである。かくして越前の本願寺門徒を撲滅した信長は9月、北庄に入って新城の縄張を柴田勝家に命じ、彼に越前を治めさせた。(福井県史・敦賀市史参照)

信長、東濃を奪回

織田信長は越前に兵を向けると同時に、この機を逃がさず武田氏の勢力を美濃から一掃しようと、織田信忠(信長の長男)に一万の兵を与えて岩村城攻撃に向かわせた。6月、信忠は岩村城を包囲して猛攻撃をかけたが、守将の秋山信友以下三千の兵が城をよく守ったため、容易に落城しなかった。遂に持久戦となり、糧道を断って城を包囲すること六ヶ月、城内の兵糧も尽き、頼みとする武田勝頼の援軍もないまま時は過ぎていった。秋山氏は織田の本陣水精山に撃って出てもみたが、信忠の奮戦により撃退された。万策尽き、座して死を待つより他になくなった秋山氏は、遂に信忠に和を請うて開城、捕らえられた秋山氏は信長の許に送られ、長良川の河原で逆磔にして殺された。その後の信忠による岩村城兵の処置も残酷である。信長の命令なのだろう、城兵たちが最後の抵抗を試みるも次々に討たれ、生き残った者たち全て城とともに焼き殺された。三年前、岩村城を守っていた織田兵が秋山氏によって皆殺しにされた、その恨みを晴らしたのである。かくして周辺の武田方諸城は信忠に降伏し、東濃が三年ぶりに信長の手に戻った岩村城の戦い」。(多治見市史・ビジュアル戦国王参照)

毛利、備中を制圧 三村氏滅亡

昨年から始まった毛利輝元による三村元親の討伐も、今年に入って大詰めを迎えつつあった。1月には杠葉城・鬼身城を陥れ、3月には美袋山城を無血占領し、いよいよ元親の本城松山城に迫った。元親の兵は二万、攻める毛利方の兵は八万と伝えられる。攻防は半年余も続いたが、既に周辺の出城を占領されて裸城となっていた松山城は、城兵次第に損亡し、5月、遂に落城した。元親は城を脱出したが、もはや逃れ得ぬことを悟り、毛利方の検死を求めて自刃した。その首は備後鞆津の足利義昭のもとへ送られ、実検に供せられた。元親の身内は総て捜し出されて幼い子までも殺された。特に酸鼻を極めたのは常山城である。松山城を掃滅した毛利勢の一隊が、元親の妹婿三村高徳が守る常山城を攻めたのだが、孤立無援となった高徳は、母や妹・子供ら足手まといになる者を始末した後に自殺した。高徳の妻もまた哀れな最期であった。妻は三十六人の腰元たちと武器を執って戦い、全員悲壮な死を遂げたのである。今も語り継がれる哀話である。ここに三村氏は滅亡し、備中が再び毛利氏の支配下に戻った「常山城の戦い」。(笠岡市史・岡山県史参照)

毛利、因幡を奪回 但馬山名、毛利方に鞍替え

吉川元春・小早川隆景ら毛利軍は、但馬山名祐豊の救援要請を受けて、祐豊の分国因幡へ向けて出陣した。山名氏は昨年、尼子勝久・山中幸盛を受け入れて彼らを因幡に送り込んだのだが、かえって彼らに因幡を占領されそうになったので、今度は毛利氏の力を借りて尼子勢を因幡から追い出そうと考えたのである。山名氏に裏切られたことを知った尼子勢は、毛利勢の進撃が間近いことを予想して私部城と若桜鬼ヶ城に迎撃態勢をとった。一方、毛利勢は因幡山名豊国によって鳥取城下に迎えられ、ここから私部・若桜鬼ヶ城両城の攻撃が開始された。私部城では一ヶ月余の激戦の末、城中の糧食が尽きて諸将降伏を乞い、遂に落城した。若桜鬼ヶ城では尼子勢が激しく抵抗したものの、私部城にいた主だった武将が降人となってしまっては同城を保ち得ないと判断し、毛利勢の包囲を突破して逃げていった。尼子家の再興をかけた山中幸盛らの挙兵は再び失敗したのである。だが、それでもなお再興の望みを棄てなかった。つまり三度目の挙兵が、今度は織田信長の保護の許で行われる。(兵庫県史・羽合町史参照)

毛利、義昭を受け入れる

織田信長によって将軍の座を追われた足利義昭は各地を転々とした末、毛利輝元を頼ってこの年の2月に備後鞆津に来た。義昭と不即不離の関係の中で信長との交渉を有利に進めたいと考えていた輝元にとっては、全く迷惑な話であった。初めに義昭から庇護を求められたときには、毛利側には信長との対決を心配する慎重論があったが、5月に至り、輝元は吉川元春・小早川隆景と協議して義昭の懇請を容れることを決断し、将軍の地位回復に協力することを義昭に誓ったのである。その決断に踏み切らせたのは、信長が山陰で勝久の尼子氏再興活動を支援し、山陽で浦上宗景を援けて毛利与党を混乱させたことなど、敵視の態度が見られるようになったことから、信長とはいずれ対決せねばならないと判断したためである。また輝元は三村元親を滅ぼして備中を平定し、因幡・但馬の形勢も有利に展開していたため、信長と互角に戦えるとの判断もあったにちがいない。(羽須美村誌・笠岡市史参照)

光秀、黒井城を包囲

織田信長に丹波経略の総大将に命じられた明智光秀は6月、細川藤孝とともに丹波に入った。すると多紀郡八上城の波多野一族やロ丹波の豪族らが明智の陣中に赴き、彼らはこぞって光秀に服属した。10月、光秀の率いる織田勢と丹波の豪族らから成る連合軍は、丹波で唯一恭順の意を示さなかった赤井直正を討伐するために黒井城に向かった。途中二軍に分かれ、黒井城に向かう一隊と但馬竹田城に向かうもう一隊の両面作戦が採られた。竹田城は但馬守護山名祐豊の属城であったが、同城が赤井氏に乗っ取られたため、祐豊は信長に援助を求めてきていた。なんと祐豊は毛利輝元との同盟を結んでおきながら、信長に救援要請していたのである。さて、光秀率いる本隊軍が黒井城に向かっていたころ、赤井氏は竹田城に居たが、この事態を知った赤井氏は竹田城の守備兵をまとめて本拠の黒井城へ走った。兵力の分散を不利と考えたからである。赤井氏がようやく黒井城に辿り着いたころには、城下はすでに戦乱の坩堝と化し、いよいよ光秀による総攻撃が開始されようとしていた。新装備の強大な軍事力を持つ織田軍との勝負は見え透いていた。黒井城には敗色の気配が漂い、もはや赤井一族の命運は風前の灯と思われた。彼らは討死を覚悟していたことであろう。ところが翌年早々、赤井氏の秘めたる技が炸裂し、ドンデン返しの幕が切って落とされる。(丹波戦国史・舞鶴市史参照)

長宗我部、土佐を統一

長宗我部元親は既に土佐のほとんどを制圧し、残る安芸郡の東辺、野根・甲浦方面攻略の策を練っていた。そんな折、土佐平定のチャンスが元親の目の前にやってきた。昨年の秋、安芸郡の吉良川・室津・崎浜・野根・甲浦の城主らが連合を組んで長宗我部領に侵入してきたのである。さっそく元親は好機到来とばかりに進撃を開始した。諸戦では、連合軍が羽根中山越の林の中に兵を伏せて奇襲してきたので、あわや長宗我部軍の敗退かと思われたが、元親自身がその中を突っ走って敵を崩したため、逆転勝機を掴み、その勢いで芸東椎名まで撃ち伏せることができた。更にこの年3月には、崎浜の大豪といわれた源内なる者の蠢動を制してこれを討って崎浜一帯を手中に収めた。7月には奈半利城主桑名丹後の調略によって野根の城を落とし、次いで甲浦に押し寄せて甲浦城を奪取した。こうして元親は、父国親の遺業を継いだ永禄3年(1560)より十五年を経て、土佐国内の統一を成し遂げたのである。細川氏の守護領国制が崩れ去ってから戦国の争乱にあけくれた土佐の山野は、元親の力によってようやく平穏に帰し、土佐に平和がよみかえった。(南国市史参照)

長宗我部、阿波南部を支配

長宗我部元親が阿波へ侵入した。そのきっかけは奈佐湾における島弥九郎襲撃事件である。元来病身の弥九郎(元親の弟)は日を追うて身体が衰弱したので、元亀2年の春、有馬で湯治するための旅行をしていた。その途中、奈佐の湊に風浪を避けて碇泊していた彼が、海部宗寿によって討ち殺されたのである。理由は、前に元親に滅ぼされた安芸氏の遺臣が海部氏の許にあって、旧主の仇を報いるためにこの挙に及んだらしい。怒った元親は海部氏の討伐を計画した。その最中、たまたま海部・宍喰両村に知行境の争論が起こって武士たちの悶着が激しくなり、海部氏が宍喰への圧迫を強めてきた。元親はこの好機を逃さず出陣し、阿波宍喰に侵入したのである。海部城は直ちに陥落し、海部氏は辛くも城を脱出して行方知れずとなった。この出来事は阿波南東部の諸城を動揺させ、以後、油木・日和佐・牟岐・桑野・椿泊・仁宇などの城主がそれぞれ人質を出して降伏してきたので、阿波南部が一気に元親の支配するところとなった。(高知県史・徳島県史参照)

佐竹、白川領を支配

白川家の一族小峰義親は、芦名盛氏の娘との結婚によって勢力を増強し、秘かに白川家の宗家乗っ取りを企んでいた。実行はこの年1月、九歳の新春を迎えた白川家当主義顕が、初野の行事のため白河城を出るそのときを狙った。そしてその日、義親は計画通り白河城に入り、容易く乗っ取りを成功させた。義親は更に義顕の帰城を待ち受けて殺す計画をも立てていたが、これは義顕の家老たちが事前に察知したために失敗した。殺害に失敗したとはいえ、義親による宗家乗っ取りはここに手筈通り実現したのである。ところが白川家中には義親に反感を持つ武将たちがあり、彼らは晴綱の妾腹の子晴常を名代にしようと計画したため、家中は騒然たる情勢となった。しかしやがてこの混乱は部外者の手によって収拾された。部外者とは常陸の佐竹義重である。佐竹氏もまた以前より白川家の乗っ取りを虎視眈々と狙っていたので、白川家のこの混乱を見逃さなかった。義重は雪中白河城を攻め落として義親以下を捕虜とし、義親の弟喜七郎をその名代に立てて常陸に凱旋した。その後、義親が再び白川城の奪回を試みるが失敗し、白河家は完全に佐竹氏の支配下となった「天正事変」。(福島県史・常陸太田市史参照)

1576 天正4年

毛利・紀伊衆、反織田連合に参入 木津川口で海戦

室町幕府はこの時期すでに崩壊していたが、元将軍足利義昭の影響力は今なお大きなものがあった。まして反織田信長の勢力に対しては絶大であり、その中心的な役割を果たしたのは毛利輝元である。さっそく輝元は義昭の要請を受け、兵糧攻めで苦しんでいる石山本願寺の救援に乗り出した。7月、能島・来島の海賊衆ら毛利水軍八百隻が大坂湾に集結し、木津川口で防衛する三百隻の織田方九鬼水軍に戦いを挑んだ。このとき紀伊の雑賀・根来衆や、日高・有田・牟婁郡にも勢力を持っていた亀山城の湯河直春も、毛利方に加わった。戦いは毛利水軍が火矢の新兵器「ほうろく玉」を大量に投げ入れて織田方の船を焼き尽くし、悠々と石山本願寺に兵糧を運び入れることに成功した「木津川口の海戦」。この毛利水軍の大勝利を義昭が狂喜したことは言うまでもない。義昭はこの勝利をバネにして全国に信長打倒の檄を飛ばした。(広島県の歴史・田辺市史参照)

上杉・武田・北条、反織田連合に参入

毛利水軍の勝利に力を得た足利義昭は、さっそく各地の反織田信長の勢力に伝令を送った。その一人は上杉謙信であった。内容は武田氏・北条氏らと和して毛利氏・本願寺と共に織田軍を撃滅し、幕府再興を協力するよう要請したものである。当時の謙信は信長との間に友好関係が結ばれていたが、昨年、信長が加賀に侵入して謙信の喉元まで迫って来たことで、謙信はその関係を解消しようと考えていたところであった。渡りに舟を得た謙信はこれを承諾し、加賀・越前に潜む本願寺門徒との和睦が実現すれば、来秋にも北陸街道を通って西上するであろうことを義昭に述べている。同じころ北条氏政・武田勝頼の許へも謙信との講和を要請する義昭の伝令が届けられ、氏政・勝頼共にこれを受けた。ここに義昭の号令の下、毛利・本願寺・上杉・武田・北条氏の反織田連合軍による包囲網が出来上がった。(富山県史参照)

丹波・丹後勢、反織田連合に参入

明智光秀の軍に囲まれた黒井城は多勢に無勢、如何ともし難く落城を待つのみとなり、1月、籠城中の赤井直正は決死の出撃を敢行した。とそのとき後方に備えていた波多野勢が突如背後から光秀の軍に襲いかかって来た。今の今まで味方だと思っていた波多野勢が反旗を翻したのである。光秀は周章狼狽し、右往左往して戦意を喪失したところへ、赤井勢と波多野勢が両面から攻めかかってきたので、全軍浮足立って遁走した。赤井勢と波多野勢は合体して逃げる明智勢を追撃し、背後から猛然と襲いかかった。明智勢は栢野村の栗柄峠に向かって敗走し、光秀も危うく討死するところであったが、忠臣の細見兵太の奮戦によって危地を脱出することができ、命からがらロ丹波の須知に逃げ落ちた。この戦いで丹波勢は織田軍に大勝を博したが、織田信長がこのまま黙って引き退るはずがない。必ず大軍団を率いて丹波の攻略に向かって来るはず、そう読んだ赤井氏ら丹波勢はもっと強力な対策を講じる必要を感じ、反織田連合の中心的な位置にあった毛利輝元と気脉を通じることにした。また赤井氏は更なる体制強化のために、丹後守護一色氏と語らい、反織田連合参入の承諾を取り付けた。ここに丹波・丹後連合が結成され、反織田連合が山陰全域を網羅するに至った。(綾部市史・丹波戦国史・舞鶴市史参照)

三浦、毛利氏に降伏

三村氏を滅ぼした毛利輝元は次の攻撃目標を美作の三浦貞広に定め、宇喜多直家と共に高田城を包囲した。孤立した三浦氏は浦上宗景を通して織田信長に救援を求めたが、援軍は来なかった。高田城の糧食が尽き落城が迫ったころ、直家は三浦氏を説いて毛利との和睦を勧めた。万策尽きた三浦氏は遂に降伏し、家臣たちの生命が保障された。実は直家が彼らを救助したのには、直家と三浦氏との関係に深い縁故があってのこと。十数年前、毛利方に殺された三浦貞勝の寡婦お福の方が、逃れて備前津高郡下土井に隠れていたが、それが直家の知るところとなり、容れて室となし、このとき秀家が既に生まれていた。三浦の旧臣たちがこれを恩としたのは当然であり、しかも直家は貞勝の嫡子桃寿丸も我子同然に教育に努めていたのでなおさらである。かくして高田開府以来二百四十年にして三浦氏はここに滅亡し、美作西部が毛利氏の支配するところとなった。(高田町史参照)

讃岐勢、信長に従属

三好一族が織田信長に降伏すると、讃岐の諸氏もまた信長に属することを願い、西四郡の香川之景と香川・阿野郡の香西佳清が率先して信長への従属を申し出た。信長はこれを喜び、之景に名乗りの一字を与えて信景と改めさせ、佳清に対してもまた深切の儀があった。香川・香西両家の家士領民は長宗我部氏の侵入に一かどの不安を抱いていたが、いま天下第一の英雄を主と仰ぎ、安堵の思いをなしたことと察せられる。その他、寒川郡南半の寒川氏・鶏足郡の奈良氏も同じ時期に信長に降った。山田郡の十河氏はすでに三好一族と共に信長に降っており、三木・小豆郡を領する安富氏も、それ以前から信長に従っていたので、讃岐の全土は悉く信長の征服するところとなった。顧みれば讃岐は建武以来細川氏に属すること久しく、細川氏が衰えるや大内氏の令下に服し、三好氏が興るやこれに制せられ、三好氏が没落して信長が興るや、またこれに従属するなど、これまで幾度も支配者を変えたのであった。(新修香川縣史参照)

信長、居城を安土に移す

この年、織田信長は岐阜から安土に移った。安土は京都に近く、東国・北国・西国を結ぶ交通の要地で、また琵琶湖の水運を制し得るこの近江の地を、信長は自らの居城に選んだのである。岐阜は京都に進出するときに必要とした地であって、それは今や過去のもの、信長は家督を嫡子信忠に譲って岐阜城主に据え、自らは早々と建設中の安土城に移った。すでに信長は天下統一への糸口を掴んではいたものの、未だ東に武田氏、北に上杉氏、西に本願寺と毛利氏など多くの強敵と対峙していたため、建設途中ながら要衝の地への一刻も早い移転を必要としたのである。築城には支配下の武士を総動員し、近郷の農民を人夫として挑発し、三年後の天正7年(1579)に完成している。この城は山城から平城に移る過渡的な形式を持ち、日本始まって以来の五層七重の天守閣といわれる。天下人にふさわしい秀麗荘厳な天下統一を告げるにふさわしい城である。(岐阜市史参照)

島津、日向伊東領に侵入

この年、応仁の乱以来百年の眠りから覚めたかのように島津氏がやっと戦国の舞台に登場し、領土拡大へと動き始めた。その立役者は島津家の当主義久である。そもそも島津氏は日向・薩摩・大隅三州の守護職を司る家柄であるが、下克上の流れの中で「三州大乱」と呼ばれる内乱状態が長く続いていた。やがて島津家に貴久という優秀な人物が現れ、彼が薩摩・大隅の人心を収攬して国を安らかしめた。さらにその子義久が父の偉業を継いで国を統一した。義久は父貴久を超える英傑であり、三人の弟、義弘・歳久・家久もまた兄に劣らぬ人材であった。その義久が薩摩・大隅の国人を動員し、兄弟が一枚岩となって動き出したのである。その矛先は伊東義祐が支配する日向に向けられれた。義久は五万ともいわれる兵を率いて飯野城に集結し、ここを拠点に伊東一族が拠る高原城を包囲した。城兵は小河内ロ、地蔵院ロに出て戦ったが、義久が策を巡らしその水路を断ったので城中大いに困却し、それを見届けた義久は、諸軍と共に城西鎮守尾に屯して城の包囲態勢を強化した。やがて城中より鎮守尾陣に矢文が射込まれ、城兵が水に窮して無条件に和を乞うてきた。城将は力屈して事の成すべからざるを悟り、義久に降伏したのである。激戦に至ることもなく、かくも容易く城が落ちたのは、元亀3年(1572)伊東氏が総動員で挑んだ木崎原の戦いで、島津方に完膚なきまで打ちのめされたことに由来する。このときより伊東氏の威信は失墜し、求心力が崩壊していたのである。事実、この高原城の落城によって、須木・三ツ山・内木場・岩牟礼・須師原・奈崎・高崎の八城が義久に降った。(小林市史参照)

龍造寺、藤津・下松浦郡を支配

龍造寺隆信は有馬義純を討伐するため、須古高城を出て藤津郡へ向かった。2月、隆信はまず横沢城を囲み、激戦の末に城を陥れ、更に鷲巣・松丘などの諸城も陥落させた。同じころ有馬氏の部下であった藤津郡日守城の宇礼志野直通が隆信に降伏、隆信は宇礼志野氏に鹿島の渡口に新城を構えさせて有馬氏への守りとし、日守城には姉婿の大村大和守を入れて守らせた。こうして藤津郡を制圧した隆信は暫く鹿島に滞陣し、松丘城を修補するとともに、鍋島信房を鹿島に置いて有馬氏に備えた。このころ下松浦平戸の松浦隆信からも、向後の和平を誓った起請文が龍造寺氏宛に届いた。また伊万里城の伊万里家利・唐船岳城の有田盛らが隆信の傘下に降ったのもこのころである。かくして藤津・上松浦両郡を支配下に入れ、背後の安全を確保した隆信は翌年、有馬討伐軍をh発進する。(佐賀市史・伊万里市史参照)

謙信、越中を平定

上杉謙信は足利義昭からの要請を受けて上洛の意志を固め、毛利輝元とも反織田で協力し合うことを確認するとともに、武田勝頼と和睦して義昭を喜ばせ、北条氏政との緊張緩和も進んだ。また加賀本願寺との交渉も順調に進み、義昭の斡旋で謙信との講和が成立した。加賀本願寺としても、信長に占領されている加賀南部を取り戻すために謙信の力を借りたかったのである。こうして関東口、信濃口、加賀道の安全を確保した謙信は、越中・能登の反動分子を完全に排除した後に上洛することを義昭に伝えた。そして早々と越中・能登征服の途に就いた。まずは越中である。越中西部には、神保長職が越中本願寺と手を結んで勢力を張っていたが、謙信は瞬く間に神保氏の拠点である栂尾城・増山城・湯山城を攻め落とし、越中全土を平定した。加賀本願寺が越中入りしなかったことが功を奏し、素早く実現できたのである。次はいよいよ能登の討伐である。(上越市史参照)

謙信、能登に侵攻

越中を平定した上杉謙信は、そのまま能登へ向かった。当時、能登は守護畠山氏の領国であったが、その実権は温井・遊佐・長氏ら家臣たちに握られ、上杉の勢力からは独立していた。その事情を知っていた謙信は、前に人質として越後に来ていた畠山義春(義綱の弟)を新守護として七尾城に送り込むことにし、彼を連れて能登遠征に出発した。当然ながら温井氏ら家臣たちはそれを拒絶、織田信長支持を打ち出して七尾城に籠城し、謙信の侵入を防ごうとした。かくして謙信の能登への攻撃が開始されるが、七尾城は難攻不落の城だったので力攻めの不利を考え、石動山に城を築いて七尾城を監視下に置きながら、それに並行して各個支城を落としていく作戦を採った。その行動は素早く、熊木・富木・穴水・甲山・正院・麻が岳などの城を次々と落としていった。そして七尾城が完全に孤立したところで、翌年の総攻撃を待った。(羽咋市史参照)

大浦、南津軽一帯を掌握

大浦為信が次の標的としたのは大光寺城の滝本重行である。攻撃は去年から始まっており、為信自身が危うく死地を脱するという激しい攻防で、勝敗は決しなかった。大光寺城は曽我氏以来の難攻不落の城、力攻めの不利を悟った為信は謀略に切り替え、この年それを実行に移した。為信はまず乳井の福王寺別当に「為信に頼まれて滝本氏の滅亡を祈願をした」という噂を流した。するとこれを聞いた滝本氏が猿賀の帰りに、乳井へ急ぐ福王寺別当を平賀町の荒田村引座川の橋のたもとに待ち伏せ、殺してしまった。世論はみな乳井側に同情した。ここで為信の出番となる。為信は正義の味方として大光寺城を攻略したのである。追い出された滝本氏は南部へ落ち延びたという。この一戦で為信の地位は不動のものとなり、その勢いで浅瀬石城ほか十余ヶ城を攻略し、南津軽一帯を掌握した。(蟹田町史・平賀町誌・新編弘前市史参照)

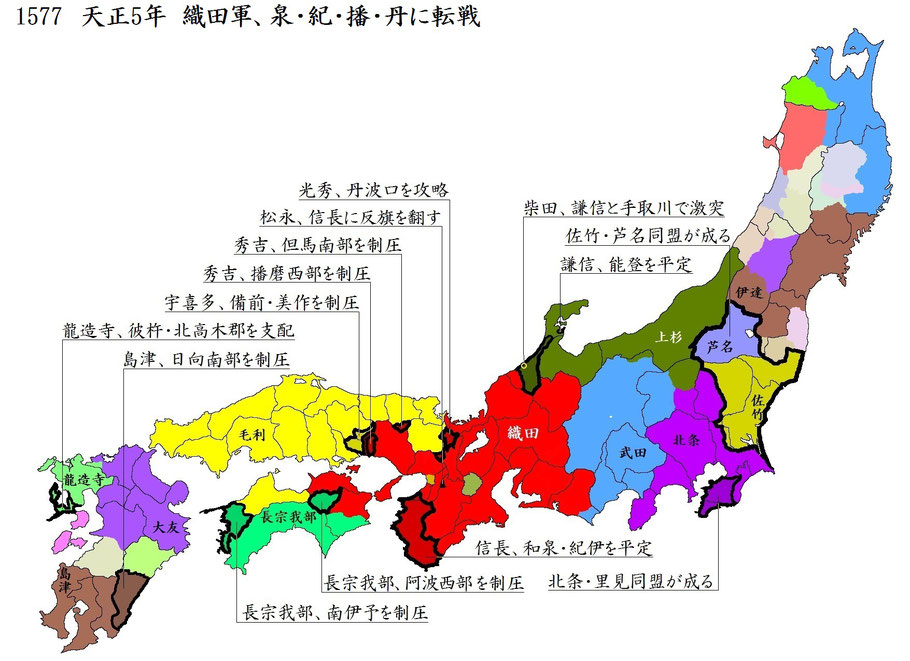

1577 天正5年

謙信、能登を平定

昨年から始まった上杉謙信の能登遠征は、既に支城のほとんどを攻め落とし、七尾城が完全に孤立状態となっていた。その間、城内では伝染病の流行で城主畠山春王丸が五歳で死んだ。上杉軍との決戦を前にして主君を失った七尾城は動揺し、内部で家臣同士の亀裂が生じるに至った。上杉方に降伏しようとする遊佐続光・温井景隆らと、織田方に就こうとする長綱連・続連父子ら長一族とが対立したのである。結果は9月、遊佐・温井氏らが秘かに謙信と連絡をとり、七尾城に上杉軍を引き入れたことでその流れが決定付けられた。このとき長一族のほとんどが謀殺され、その首は上杉陣に送られた。これによって七尾城は自落し、最後に残っていた末森城もまた降伏した。ここに室町初期以来守護として能登一国に勢力を張った名門畠山氏は滅亡し、能登が謙信の支配下に入った。(七尾市史参照)

柴田、謙信と手取川で激突

能登の長一族は上杉方に就いた遊佐・温井氏らによって謀殺されたが、その直前、長綱連が織田軍の来援に死活をかけ、弟の連龍を城外に脱出させていた。連龍は長躯し海に浮び、近江安土城の織田信長と連絡をつけた。8月、信長は連龍の援軍要請を受け、柴田勝家を大将に滝川一益・羽柴秀吉・丹羽長秀・前田利家など数万騎の兵を能登に向けて派遣した。このころ本願寺が上杉謙信と手を結んでいたので、当面の攻撃目標は加賀本願寺の拠点御幸塚である。9月には栗津口で本願寺門徒と合戦が行なわれ、次いで小松・本折・安宅を圧して手取川まで進んだ。しかし作戦の途中、秀吉が無断で帰陣して信長の逆鱗にふれる事態があり、大将勝家の統率力に不安が走った。一方、能登を平定し終えたばかりの上杉謙信は直ちに織田軍の迎撃に向かい、手取川に着陣した。ここで両軍が激突し、織田軍が大敗を喫した。謙信自身の報告によれば、織田勢を千人余り討ち取り、折ふし起こった洪水に溺れて多数の人馬が流されるのを見て、謙信はこれを「案外に手弱の様体」と以後のなりゆきを楽観視して帰陣したという。急なる謙信の遭遇に動揺して退却を開始した織田軍は多くの人馬を増水した川に追い込まれて大敗北を喫したのである「手取川の戦い」。(七尾市史・能登島町史参照)

信長、和泉・紀伊を平定

織田信長は石山本願寺を背後で支えている紀伊一揆衆の討伐に乗り出した。対する一揆衆は根来衆が貝塚寺内や千石堀・畠中の砦に立て籠もり、内海の毛利方海賊衆を味方にしながら、船を浜に寄せて防衛体制を整えていた。ところが、いざ信長が貝塚に攻め込むと、根来衆は戦わずして浮足立ち、闇夜秘かに浜手の舟に乗って逃亡してしまった。ために信長は和泉の防衛線を難なく越えることができ、一気に信達まで進んだ。信長はここから軍を浜手・山手の二つに分けて進撃した。その後の戦局は予想以上に手間取った。山中越から侵入した羽柴秀吉らの山手軍が雑賀に突入したものの、雑賀衆の頑強な抵抗にあって退却を余儀なくされた。また多奈川口から淡輪へ進んで浜手を進撃した信長ら本隊軍もまた、中野城を落として雑賀城を攻囲したが、彼らは鉄砲の威力をたのんで激しく抵抗したので苦戦に陥った。雑賀衆の強靭さを知った信長は、ここでいったん戦いをやめて和平の道に切り替えた。東には武田があり、北には上杉、西に毛利という大敵を控えていたため、これ以上雑賀攻めに全力を集中することは許されなかったのである。交渉の結果、大坂攻めに加わることを条件に降伏し、雑賀衆・根来衆を含む紀伊一揆衆が赦免された。ここにひとまず信長の和泉・紀伊の平定が成った。(泉佐野市史・大阪府史参照)

宇喜多、備前・美作を制圧

宇喜多直家は主家浦上宗景の本城天神山城を攻めた。もともと両者は主従関係にあったが、天正元年に直家が毛利方へ、宗景が織田方へと袂を分かってより敵味方の関係になっていた。いざ直家が天神山城を攻めると、同城は急峻な山頂に築かれた難攻不落の城郭であったにもかかわらず、意外に脆く落城した。直家の根回し工作が徹底していて、諸将たちの離反が相次いだためである。いわば天神山城は攻められる前からすでに勝負が付いていたのである。宗景は城を脱出して播磨へ逃げ、本拠となるべき居城も持たない哀れな敗残の姿を晒しながら没落していった。直家は天神山城を接収し、ここに名実共に備前・美作東半に君臨する大名となった。尚、直家はこの余勢を駆って播磨に進撃し、上月城・福原城を攻略したが、まもなく東から進んできた羽柴秀吉によって奪い取られている。(岡山県史参照・和気郡史参照)

松永、信長に反旗を翻す

8月、松永久秀が慌ただしく居城の信貴山城に帰り、織田信長に叛いて籠城した。久秀は去る元亀元年(1570)にも信長に叛意を示しており、今回は二度目の反乱である。これまで信長に押さえつけられていた不満が爆発したのだろう。久秀はかつて京都から畿内において権勢並ぶ者のない身であったが、今では信長の家臣という屈辱的な立場に転落していた。また多額の財を投じて築いた天下第一の多聞山城も、降伏の条件として信長に差し出している。この憤懣やるかたない思いを抱いていた久秀は、いつしか信長を打倒すべき対象と考えるようになったのだろう。折も折、但馬・丹波勢の毛利氏への寝返り、上杉氏の能登・加賀進出、毛利氏の播磨進出など信長不利の状況が生まれつつあり、畿内の武将たちの間にも動揺の色が見えはじめていた。久秀はこの機を捉えて立ち上がったのである。この事態を重視した信長は、明智光秀など分散している各国の幕下の部将に集結を命じ、一丸となって久秀の拠る信貴山城を攻撃した。久秀は一週間にわたって城をもちこたえたが、10月、遂に力尽き天守に火をかけ自殺した。秘蔵の名物平蜘蛛の釜を信長に渡すまいと、釜と一緒に焼け死んだという話は有名である。この日は奇しくも、彼が十年前に奈良東大寺の大仏殿を焼いたその日にあたっていた。そのため世人は大仏の祟りであると評したという。(丹波戦国史・兵庫県史参照)

光秀、丹波口を攻略

松永久秀を討滅した後、織田信長は明智光秀に再び丹波経略の総大将を任命した。ちなみにこのとき羽柴秀吉には山陽方面への出陣を命じている。つまり信長はここで本格的な毛利の討伐を考え、山陽は秀吉に、山陰は光秀にその役割を命じたのであった。丹波遠征の途に就いた光秀は、前回黒井城下の合戦で苦杯をなめているので、このたびは一挙に丹波の奥地に深く侵入することを避け、ロ丹波の豪族らを順次攻略してから、多紀郡の八上城と氷上郡の黒井城を攻略するという各個撃破の作戦を採った。まずは口丹波の攻撃が開始され、籾井城・亀山城を相次いで降した。するとそれを知った周辺の諸将たちが一戦も交えず光秀の軍門に降ったので、口丹波は一気に光秀の支配下に入った。亀山城を接収した光秀はここに丹波経略の総司令部を置き、翌年の奥丹波出撃に備えた。(丹波戦国史参照)

秀吉、但馬南部・播磨西部を制圧

一方、山陽方面への出動を命ぜられた羽柴秀吉は急ぎ播磨へ向けて出陣、黒田官兵衛に迎えられて姫路城に入り、ここを拠点に戦略を練った。このころ播磨で不穏な動きがあったので、その対策に急を要した。宇喜多直家が上月城を攻略し、毛利輝元が龍野・英賀方面で積極的な動きを見せ、淡路の岩屋に警護船を派遣してここに前線基地を設定するなど、毛利方の活発な動きが見え始めていたのである。秀吉が最初に採った作戦は但馬山名氏の討伐である。背後の安全を確保するためであった。秀吉は真弓峠から朝来郡生野に入り、岩洲城・竹田城を攻め落とした。これでひとまず但馬勢の侵入を防げると判断した秀吉は、更なる深入りはせず、弟の秀長を竹田城に入れ置いて自身は急ぎ播磨に引き揚げた。姫路に戻った秀吉はさっそく作用郡に兵を進め、上月城を囲んだ。また同時に別働隊を福原城に向けさせた。福原城は黒田氏の奮戦により1日の戦闘で陥落した。上月城は宇喜多勢が後巻きとして来援していたが、秀吉はこれと戦って宇喜多勢を敗走させ、一斉攻撃をかけて上月城を攻め落とした。このとき秀吉は城内に立て籠もっていた婦女子二百余名を播磨・備前・美作三カ国の国境附近に引き出し、女は磔、子供は串刺しという残虐なやり方で処刑したという。こうして西播磨を毛利氏から奪回した秀吉は、因幡から撤退して信長の庇護を受けていた尼子勝久を入れ守らせ、対毛利の前線基地とした。(兵庫県史・小野市史参照)

島津、日向南部を制圧

島津義久の許に伊東義祐討伐の絶好の機会がやってきた。伊東方の福永丹波守が居城の野尻城を明け渡す旨を義久に伝えてきたのである。さっそく義久は野尻城を接収し、ここから伊東領への本格的な進撃を開始した。この報を佐土原城で受けた伊東氏は、島津軍を迎撃するため紙屋城まで進もうと城を出たが、このころには島津方に心を寄せる者が各地で蜂起したため、伊東氏は帰路を絶たれることを恐れて、やむなく佐土原城に引き返した。当時の人心はすでに伊東氏を離れて諸城の守兵悉く逃散し、一人として伊東氏のために戦おうとする者がいなくなっていたのである。島津軍は破竹の勢いで戸崎城・紙屋城・富田城・本庄城を落とし、伊東氏の拠城都於郡城を衝いた。進退窮まった伊東氏は佐土原城を出て逃避の途に出立、目指すは豊後大友宗麟の許である。険阻な米良山中を辿り、足弱の女たちが自刃するのを見捨てながら、寒気と雨に苦しみつつ豊後に向かった。悲鳴は深山にこだまして谷に響き、さながら地獄絵の状況を展開して悲惨極ったという。ここに伊東氏は没落し、日向南部が義久によって制圧された。(野尻町史参照)

長宗我部、白地城を攻略

長宗我部元親は三好一族の大西角養が守る白地城を囲んだ。元親が角養に和平を申し入れると、角養は弟の上野介を人質に差し出して和睦してきたため、白地城は元親の無血占領するところとなった。ところが間もなく事態が一変、角養が元親を裏切って三好方に復帰してしまった。実はここから元親得意の遠謀が始まる。元親は人質の上野介を殺すべきところを逆に労わり、懇志の使を遣わして上野介の一命を助けた。果たしこの遠謀が功を奏した。上野介はこの恩義に感謝し、元親に報恩を尽くすこと犬馬の労をいとわず、兄角養が占拠する白地城を奪い返したのである。その報が伝わると佐野城・馬路城・川崎城が戦わずして開城し、たちまち白地城を取り巻く城域は元親の無血占領するところとなった。さて、元親が白地城を入手したことは極めて大きな意義があった。ここは四国の中心に当たり、吉野川添うて東すれば三好の本城勝瑞城に通じ、北すれば阿讃山脉を越えて讃岐の三豊郡に、東山越すれば仲多度郡に、真鈴越すれば仲多度郡から綾歌郡に通じ、更に道を西にとれば東伊予の宇摩郡の川之江に出る。実に白地城は四国を制するための絶好の要衝であり、四国制覇を目論む元親にとって絶対必須の城であった。以後、元親はこの城を拠点として四方に軍を発することになる。(徳島県史参照)

長宗我部、阿波西部を制圧

白地城に拠点を移した長宗我部元親は、四国制覇を目指して早くもそれが実行に移された。大西上野介に三好討伐を命じて東に向かわせ、久武親信には河野討伐を命じて南へ向かわせ、元親自らは讃岐を突くべく計画を立てたのである。まずは上野介の活躍を見てみよう。上野介は「元親記」の中にも「武有才覚比類なし」とたたえられているほど知謀人に優れ、人質としての苦しい境涯に耐えているだけに、人心を集める力を持っていたのであろう。それに上野介が元白地城主の一族であったことが幸いしてか、たちまちのうちに三好郡の西部一帯が彼の支配下に入った。その後も上野介の活躍が続き、元親から命ぜられて三好氏の要衝重清城へと兵を進めた。重清城は要害堅固な城であったので力攻めは困難であると判断した上野介は得意の謀略を用いることにした。まずは将兵たちを秘かに城の周囲に配し、自分は重清城の城主重清長政を訪ねた。もともと重清氏とは親類の間柄で、二人は腹を割って話をした。油断を見澄まし、頃合を見て突然重清氏を捕らえ刺殺した。城内から合図を送り、兵が一度にどっと鬨の声を挙げて城門に押し寄せた。城中は上を下への大騒ぎとなり、城主が討ち取られたと知るや、城を後に散り散りに落ちていった。こうして重清城を攻略した上野介は、次に岩倉城の攻略を目指した。岩倉城は三好家当主康長の本領で、康長が畿内で活動しているため、同城には子の徳太郎が在城していた。徳太郎には剛勇な家臣が拠っていたので相当な抵抗があると思われたが、思いのほかあっけなく降伏し、実子が質に差し出された。こうして三好・美馬の二郡は上野介の活躍によって元親の占領するところとなった。(池田町史参照)

長宗我部、南伊予を制圧

長宗我部元親に河野討伐の命令を受けた久武親信は、南伊予に向けて進軍した。予土国境を越えると、既に内通を決めていた宇和郡の川原淵・西ノ川・北ノ川・魚成の諸氏の降伏を受け、彼らと共に喜多郡へ攻め込んだ。目指すは大津地蔵城である。河野氏は地蔵城の大野氏(主家宇都宮氏に取って替わっている)を救おうと、本隊軍七百余騎を率いて出陣し、更に別働隊三千余騎を兵船百隻余りで土佐奥屋の浦に上陸させ、民家に火をつけ、人を殺し物を奪い、久武軍の背後を騒がした。それを聞いた元親は一計を案じて久武氏に策を授けた。土佐へ引き返すよう見せかけながら大津に向かわせるという作戦である。久武軍の退却を真に受けた河野方では、そのうちに毛利方の援軍を待って攻め入ろうと、即時に兵を道後に引き返した。それを見届けた久武氏が地蔵城に押し寄せたので、不意を突かれた城方は一戦も交えず人質を出して降参した。こうして南伊予の宇和・喜多郡は元親の支配するところとなった。(増補改訂大洲市誌・愛媛県史参照)

龍造寺、肥前彼杵・北高木郡を支配

龍造寺隆信は6月、肥前西南部方面への進攻を開始した。まずは大村純忠の討伐である。隆信は藤津郡の俵坂を越えて彼杵郡野岳に陣し、大村城に攻めかかった。攻防の末に城は落ち、大村氏は和を請うて隆信に降参し、嫡子喜前を人質として起請文を提出した。こうして彼杵郡を支配下に入れた隆信は、次に北高木郡の西郷純堯の討伐に向かった。伊佐早城の西郷氏は急を有馬氏に告げて血戦を挑もうとしたが、このとき深堀氏が両軍の仲介をかって出たため、和平の道が開かれ、隆信の娘を純堯の子純尚に嫁がしめることで和議が成った。更に西郷氏の一門二十六人が神文に連署して隆信の許へ差し出された。こうして彼杵・北高木両郡が龍造寺氏の支配下に入り、肥前に残るは有馬晴信のみとなった。10月、隆信は有馬氏の討伐に乗り出し、有明海から神代に上陸した。対する有馬氏は直ちに日野江城を出発し、深江の安富純治・安中の安徳上野介を従えて先ず三会・多比良で対戦、次いで千々石において防戦に努めたが、このとき隆信は深入りしなかったため攻略するまでには至らず、いったん兵を引いて須古に帰還した。(諫早市史・佐賀市史参照)

北条・里見同盟が成る

天正3年(1575)に一宮城の正木氏や万喜城の土岐氏が北条方に転じて以来、上総における北条氏政の快進撃は続いており、この天正5年(1577)には長南城・池和田城の武田氏、土気・東金の両酒井氏が和議を申し出て北条氏の軍門に降った。またこの年に北条水軍が里見水軍を破って江戸湾の制海権をほぼ掌握した。そのこともあって里見氏も遂に講和に追いやられた。里見氏の上総からの大幅な後退を前提とした和睦であった。ここに北条・里見同盟が成立したのである。このとき氏政の娘鶴姫が里見氏の室となったといわれる。これ以って里見氏は、北条軍事支配の枠組みの中で領国支配の確立を図るようになり、以後、しばらくは北条・里見の抗争が見られなくなる。(小田原市史・千葉県の歴史参照)

佐竹・芦名同盟が成る

白河城は天正3年(1575)に佐竹義重によって占領されたていが、この天正5年(1577)には、城を追われた白川(小峰)義親や義親を救援する芦名盛隆らの巻き返しによって、再び白川氏の手に奪回された。その後、両者の間で白河城を巡る攻防戦が繰り返されたが、なぜか佐竹氏優位の中で芦名氏と和議が結ばれた。おそらく、このころ北条氏が猛烈な軍事行動を起こしていることや、元服した伊達政宗が南奥の統一者としての勢いを示し始めたことなどが、その理由として挙げられよう。芦名氏にとっても佐竹氏にとっても、両者の協調なくしては存立できないと考えたにちがいない。いずれにせよ佐竹氏代々の念願であった北進政策が今、一応の達成を見たのである。和議の条件は、佐竹義重が義親の白川家督を認め、その養子に義重の次男義広が入ることで落着した。ここに白川氏の佐竹氏への服属が確定するとともに、佐竹氏を盟主とする芦名・白川・佐竹同盟が成立した。以後、南奥における政治的軍事的緊張関係は、この佐竹同盟軍とそれに対抗する伊達同盟軍との対立へと移っていく。尚、佐竹義広が実際に白河城に入って城主となるのは翌々年のことである。(福島県史・田島町史・白河市史参照)

1578 天正6年

謙信死す 内乱勃発 反織田連合崩壊 上杉・武田同盟が成る

上杉謙信が死んだ。死因は脳卒中であったいう。謙信の死は越後を内乱状態に陥れ、いわゆる「御館の乱」を引き起こした。原因は相続争いである。謙信には実子がなく景勝と景虎の二人の養子がいた。景勝は謙信の姉の子であり、景虎は謙信が永禄12年(1569)に北条氏と同盟を結んだとき、人質として送られた来た人物(北条氏政の弟)であった。この二人が家督を争ったのである。争いの機先を制したのは景勝であり、彼は春日山城の実城や黄金を押さえた。一方、春日山城の二の曲輪に居た景虎は、景勝の攻撃に耐え切れず前関東管領上杉憲政の居館「御館」に撤退した。景虎はこの御館で兄である北条氏政と、当時、北条氏と同盟関係にあった武田勝頼に救援を求めて越後の制圧を図った。5月には厩橋城の北条(キタジョウ)景広、沼田城の河田重親ら北条軍が越後を目指して進軍し、6月には二万ともいわれる武田軍が越後小出雲に布陣して、春日山城攻撃の態勢を採った。景勝は焦った。北条氏と武田氏が手を組んで攻めて来たら景勝に勝目はない。そこで景勝は勝頼と和議を結ぶという挙に出、上野を勝頼に渡すこと、黄金を贈ることなどを条件として上杉・武田同盟を成立させたのである。景虎を出し抜いて九死に一生を得た景勝は、やがて勢力を盛り返し、翌年3月には御館を陥落させた。景虎は息子の道満丸を人質に立てて和平を求めたが、景勝の武将が道満丸を殺害したことにより水泡に帰した。進退窮まった景虎は遂に越後脱出を図り、関東への逃亡の途に就いたが、これを追撃されて鮫ヶ尾で切腹した。ここに御館の乱は景勝勝利のうちに決着し、景勝が謙信の家督相続者となった。こうして景勝は越後の安定を取り戻したのだが、その前途は多難であった。謙信もかなわなかったかつての敵、北条氏と戦わなければならなくなったからである。さて、この乱の結果、上杉・武田・北条の三者は反織田連合から離脱を余儀なくされ、そのことが皮肉にも織田信長の天下統一事業に大きな利益を与えることになった。(長野市誌・村上市史参照)

別所、毛利方に寝返る

2月、東播の別所長治が織田信長に反旗を翻した。その理由は、長治の叔父別所賀相が軍議の席上、羽柴秀吉が彼らの主張した作戦に冷たい反応しか示さなかったことに強い不満を抱いたことであり、それで賀相が長治に反乱を勧めたといわれる。この離反によって東播八郡の諸豪族の多くが長治に同調したため播磨は容易ならぬ形勢となった。3月、秀吉は報復するために三木城攻略に取り掛かり、4月には三木城を支援する野口城を攻め、落とした。別所氏からの救援要請を受けた毛利輝元は、先遣隊として中国勢のほか紀州の雑賀衆をも誘って海上より別府に上陸させ、阿閇城を襲わせた。対する秀吉は黒田官兵衛を姫路から呼び寄せて阿閇城を攻囲させ、毛利勢を撃退した。やがて小早川隆景・吉川元春が率いる三万の毛利本隊軍が備前・美作を越えて播磨に入り、三木城を攻める織田軍を牽制するため、上月城の攻撃に取り掛かった。秀吉は急を信長に報ずるとともに、竹中重治を三木城の押さえに残して、自らは上月城救援のために本営を姫路の書写山に移し、上月城の東、高倉山に陣を敷いた。その後、信長から上月城を見捨てて三木城の攻略に専心するよう命じられた秀吉は6月、高倉山から兵を徹して三木城攻撃に取り掛かった。その三木城はなかなかの要害であったので、秀吉は兵糧攻めの作戦を採りながら、神吉・志方・平田・野口などの周辺支城を先に落としていった。また別府から上陸して来た毛利軍を撃退するなど、包囲作戦は順調に進んだ。その最中に有岡城の荒木村重が信長に反旗を翻し、更にそれに連動する形で摂津の国衆が反織田陣営と化してしまうなど、秀吉を取り巻く環境が危機的な状況に陥ったが、その窮地の中でも秀吉は荒木方から運ばれてくる兵糧を淡河で食い止めるなどの作戦を着実に実行し、三木城包囲の線を徐々に狭めていった。三木城では食糧が次第に乏しくなり、乗馬を殺して食料にしたがそれも追いつかず、餓死する者が続出した。まさに「三木城の干殺し」の状態で翌年を迎える。(兵庫県史参照)

毛利、播磨西部を奪回

4月、上月城は三万の毛利軍で包囲された。上月城には、お家再興を目指す尼子勝久・山中幸盛らが、織田信長の庇護を受ける形でこの城に入っていた。当時、三木城を攻撃していた羽柴秀吉は、上月城を救援するため高倉山に陣を移していた。やがて滝川一益・佐久間信盛らの援軍も高倉山に到着したが、地の利が悪いうえ、とかく軍の行動に統一性を欠いでいたため、毛利軍に対して劣勢を回復することができなかった。窮地に陥った秀吉は上洛して戦況を信長に報告し、その指示を仰いだ。信長は西播よりも東播を固めることが先決と考え、「高倉山の陣を撤退して三木城の攻略に専心せよ」との命令を下した。それを受けた秀吉は6月、高倉山から兵を徹して書写山に引き上げたが、引き上げに際し毛利軍の攻撃を受けて多くの死傷者を出した。また当然ながら、秀吉の撤退で上月城が毛利の大軍包囲の中に取り残され、尼子氏は城をもちこたえることができず7月、遂に毛利輝元に降伏を申し入れて自殺した。こうして播磨西部が再び毛利氏の支配に帰したのである。尚、山中氏はこのあと輝元の本陣松山城に護送される途中、高梁川の合の渡しで殺され、尼子氏再興の望みはついに遂に消え去った。(兵庫県史参照)

荒木、毛利方に寝返る

上月城が毛利輝元の手に落ち、羽柴秀吉が三木城の攻略に苦戦しているとき、10月、摂津有岡城の荒木村重が織田信長に反旗を翻して毛利連合に参入した。当時、大坂では石山本願寺が、丹波では波多野秀治が、毛利方と連合を組んで信長に敵対していたから、四面楚歌となった秀吉が窮地に立たされたことは言うまでもない。荒木氏が反旗を翻した原因は、彼の家臣が敵側の本願寺へ食糧を密売したことに端を発していた。信長に疑われていると思い込んだ荒木氏が、身の危険を感じたために謀反を決行したというのである。おそらく彼は信長の酷薄な性格と、小過をもって多くの近臣を次々と処罰するその極端なやり方を恐れていたのだろう。この事態に信長は迅速に動いた。11月、まずは荒木氏の属城高槻城を包囲した。城主高山右近は隠れもない熱心なカトリック信徒で、荒木氏の有力被官である。信長は一計を案じ、安土からキリシタン宣教師を呼び寄せて高山氏を説得させた結果、首尾よく高槻開城に成功した。続いて信長は茨木城の中川清秀を包囲した。中川氏も荒木氏の主だった重臣である。包囲して間もなく、高槻城落城を知った中川氏は説得に応じて降伏した。信長のこの素早い対応で反織田陣営の連携に楔が打ち込まれ、三木城を攻めている秀吉はひとまず窮地を脱出した。残る有岡城は難攻不落の城である。数度の総攻撃も空しく、信長は包囲を続けたまま翌年を迎える。尚、荒木氏の謀反によって輝元の勢力圏が畿内に深く食い込み、京都の喉元まで達するようになった。(大阪府史参照)

光秀、八上城を包囲

昨年までに口丹波を制圧していた明智光秀は3月、いよいよ波多野秀治が拠る多紀郡八上城の攻略に取り掛かった。光秀は雲霧をまく山顛の八上城を仰いで考えた。一気呵成に攻め立てるにはあまりにも山が嶮しく犠牲が多すぎる。ここは城の周囲に堀や柵をめぐらして糧道を断とうと。その作戦は直ちに実行に移され、城下から夥しい人数の役人が掻き集められた。事前に一斉射撃し、城兵を本丸まで追い上げておいてから大土木工事を開始した。三里四方にわたって堀を掘り、塀や逆茂木・柵などを巡らし、周囲には宿舎を建て城下町を造った。徹底した長囲の兵糧攻めであった。その間も光秀は休むことなく周辺諸城に転戦、丹波東部の船井郡園部城を降伏させ、再び多紀郡に入って子山・高山・馬堀の城を落とすなど、八上城の属城を各個撃破していった。こうして八上城が裸城となり、翌年の総攻撃を待った。(丹波戦国史・兵庫県史参照)

信長、毛利水軍を撃破

織田信長は天正4年(1576)に木津川口の海戦で毛利の水軍に敗北して以来、水軍の強化を図り、志摩の九鬼嘉隆に命じて大型の艦船六隻を建造させていた。そのうちの一隻は将艦として特に大型とし、長さ十二、三間(約23m)、幅七間(約13m)で舷側に鉄板を張り、大砲三門を載せ、兵員五千人を乗船させることができたという。この年の6月、九鬼氏は艦船六隻を含む五十余隻の大船団を編成して鳥羽浦を出航した。熊野灘を通って雑賀浦を通過しようとしたとき、信長に降伏していたはずの雑賀衆が離反して、九鬼軍艦の通過を阻止せんと雑賀・淡輪浦々の小船をかき集め、手ぐすねを引いて待ち構えていた。九鬼氏は雑賀衆の小船を十分に引きつけておいて一度に大砲をぶっ放したので、多数の小船はほとんど打ち壊された。こうして九鬼氏は悠々と防衛線を突破し、石山本願寺の河口木津川口を封鎖した。一方、小早川隆景率いる毛利水軍六百隻が、本願寺を救援しようと淡路岩屋城を出て石山に向かい、11月、神戸沖で九鬼軍鑑と遭遇した。これより双方入り乱れて数時間に及ぶ乱戦が展開された。九鬼氏はこのときも先ほど雑賀船団にしたのと同じやり方で、敵船を十分引き寄せてから大砲・火箭の一斉猛攻を加えた。対する毛利方は火矢を放てども九鬼船は鉄装甲板であるから火事にもならず、わずかの合戦で潰走した。これによって本願寺は補給路を断たれ、長い抵抗の歴史も次第に最後の一章へと近づいていく。(大阪府史・鳥羽市史・新修大阪市史参照)

長宗我部、西讃岐を掌握

長宗我部元親は白地城を拠点として讃岐へ攻め込んだ。最初に攻撃したのは豊田郡の藤目城であったが、城主の斉藤下総守は戦いの前に元親の勧告に応じて降伏した。ところがせっかく無血占領したこの城は、阿波・讃岐を支配していた三好氏に即刻奪回されてしまった。それを知った元親は多くの犠牲を出しながら決死の覚悟で藤目城を攻撃し、城兵一人残らず討死させて城を取り戻した。次に元親が向かったのは三野郡の財田城である。攻撃を受けた財田常久は、領主である天霧城の香川信景に援けを求めたが、香川氏は救援に来ず、結果、財田城が落城した。香川氏が救援に行かなかったのは元親に好意を寄せていたからであった。それを感じ取った元親は香川氏と和を結び、元親の次男親和を娘の婿に入れて居城天霧城を接収した。残るは西讃で詫間城のみとなり、元親は同城の攻撃に移った。城主の詫間景正は寡兵でよく城を守るも遂に落城し、父子・兄弟・主従ら一人残らず討死した。こうして元親は香川氏の支配が及ぶ西讃岐四郡を掌握した。(香川県の歴史参照)

長宗我部、東伊予を支配

長宗我部元親は白地城を拠点に西へも食指を向けた。それは河野通直が勢力を張る東伊予である。その西方面だが、元親が進撃する前に既に勝負がついていた。このころには長宗我部軍の勢いを恐れた東伊予の諸将が、こぞって元親に降伏していたからである。高峠城の石川通清はその子刑部を、金子山城の金子備後守はその子専太郎を、川之江城の妻鳥采女は父助兵衛門を、それぞれ人質として土佐の岡豊へ送っていた。こうして東伊予は元親の手に無血占領されたのだが、これを知った河野氏が反撃に出たため、その平定は少し先延ばしされた。河野氏の臣河上但馬守安勝が、川之江城に差し向けて妻鳥氏を討ち取ったのである。河上氏は城を占領して自らの居所としたが、その後、河上氏は轟城の大西備中守に誘殺され、更に元親がその大西氏を滅ぼしたことで、やっと平和が戻り、東伊予の宇摩・新居両郡が全く元親の支配下に入った。(新居浜市史参照)

耳川の戦い 島津、日向を平定

大友宗麟は、伊東義祐の日向復領を援けて島津討伐軍を起こした。道中兵を集めながら牟志賀城に本陣を張り、更に主力軍五万の兵が耳川を渡って、島津義久の最前線基地高城を取り囲んだ。高城を守る島津の兵は三千余、城方の急使により、義久は薩摩・大隅の大軍を率いて鹿児島を発し、佐土原城に着陣してここで計略を巡らした。道路の要所に伏兵を置いて歩兵六百余を大友陣の前に進め、敗走を装いながら誘き寄せる作戦である。まずは川原に陣を構える大友軍に向かって、島津軍の第一陣が根白坂から攻めかかった。すると驚いた大友軍が一斉に反撃してきたので、島津軍は高城の麓へ退却した。攻勢に勢い付いた大友軍は更に追撃してきたが、川の渡り口に軍勢を揃えていた島津軍がその行く手を阻み、横合いからも伏兵が立ち上がって一斉攻撃を開始した。島津軍に囲まれた大友軍は総崩れとなり、逃げ場を失った多くの軍兵が、折からの長雨で増水していた川に飛び込んで水死した。ここで大勢が決し、大友軍は総退却となった。島津軍は逃げる大友軍を耳川まで追撃し、ここでも多くの大友軍を討ち取った。その惨劇は高城より耳川まで七里の間が二万の死体で覆われた(「フロイス日本史」伝)と伝えられる「耳川の戦い」。大友軍敗戦の知らせは牟志賀城に滞留中の宗麟を豊後に遁走させ、日向のほぼ全域が義久の占領するところとなった。(大分県史・宮崎県史参照)

龍造寺、島原を支配 肥前を平定

龍造寺隆信は再度有馬討伐に出陣し、前年と同様有明海を渡って神代に上陸した。このとき神代城の神代貴茂・深江城の安富純泰ら島原の諸氏がこぞって隆信方に降る算段であったが、ひとり島原城の島原純豊のみは去就を明確にせず、人質を出すことにも諾意を表さなかった。隆信は使者を派遣してこれへの説得に努めたが、なおその態度を変えようとしなかった。そこで活躍したのが鍋島直茂である。鍋島氏は直接島原城に乗り込んで彼を諭し、味方に引き入れることに成功した。このように島原半島の諸氏が隆信方に就いてしまっては、日野江城の有馬晴信は孤立無援となり、何ら打つべき手もなくなった。やむなく有馬氏は隆信に降参し、晴信の妹を隆信の嗣子政家の室として入れることを約した。島原氏も人質を送り、安富氏も嫡子を隆信への人質とした。かくして島原半島を支配下においた隆信は、ここに肥前全土の平定が成った。(国見町郷土誌参照)

龍造寺、肥後北部を掌握

前年、龍造寺隆信は肥後隈部城の隈部親永から救援要請を受け取った。隈府城の赤星親家を討伐したいので力を貸してほしいとの要請である。大友宗麟の弱体ぶりを知った隈部氏が、今こそ自分の勢力を伸ばすのに好い時期と考えたのであろう。隈部氏は龍造寺氏が北部九州に勢力を伸ばしているのを知って、隆信に「肥後に兵を進められるならば私が手引き致しましょう」と言上したのである。隆信としては望むところであり、直ちに承知してこの年4月、政家(隆信の子)率いる二千余の兵が隈府城に攻め入った。赤星氏は死力を尽くして戦ったが敗れ、甥の合志隆重が籠る竹迫城に身を寄せた。こうして隆信は肥後に橋頭堡を築いたのだが、これに前後して玉名郡の高瀬・小代氏なども大友氏を見限って隆信に誼を通じてきため、肥後北部が一気に隆信の掌握するところとなった。(菊地市史・阿蘇町史参照)

龍造寺、筑後に侵入

龍造寺隆信は、大友宗麟が耳川の戦いで敗退した、その機を狙って11月、既に隆信に通じていた鷹見城主田尻鑑種の先導によって筑後に侵入し、三渚郡酒見に布陣した。このとき筑後国人たちの多くは隆信の陣に馳せ参じたが、上妻郡戸原河内の戸原紹真、同郡山下城の蒲池鑑広、三池城の三池鎮実らは隆信に従わずその居城に籠った。そこで隆信は、まず戸原の城を攻めることにし、軍を戸原河内に向かわせた。ところが伊駒野城の川崎氏が戸原の城救援に駆け付けたので、龍造寺軍は敗れて退いた。12月、隆信はひとまず酒見の陣を引き払い、攻撃再開は翌年の持ち越しとなった。(佐賀市史参照)

信長、越中に侵入

上杉謙信死去の報を聞いて逸早く行動を起こしたのは織田信長である。信長は昨年の「手取川の戦い」に敗れて北陸進出が頓挫していたが、その矢先に謙信の死が伝えられたのである。さっそく信長は佐々成政に越中再征を命じ、京都二条に匿われている神保長住を付けて出陣させた。神保長住とは謙信と結ぶ越中国人神保長職の子であり、父子の対立により、長住が越中から脱出して信長の許に身を寄せていた人物である。彼には旧守護代家の由緒があり、旧神保家臣団や国人たちを引きつける上で大きな役割を果たすと考えたのである。 4月、佐々勢は飛騨へ下り、同地より越中国人たちに織田方への帰属を勧めた。5月にはその成果が現れ、弓庄城の土肥政繁・木舟城の石黒左近蔵人・城生城の斎藤次郎右衛門らが織田方に通じた。こうして飛騨口の足場を固めた佐々氏は越中に入り、まずは宮川一帯を支配していた二宮左衛門太夫に知行安堵状を与えて先へ進んだ。9月には津毛城の河田長親が死守不可能と悟ったか、城を放棄して今泉城に移った。10月、佐々勢はそれを追って今泉城の攻撃を開始した。すると河田氏ら上杉勢が城から出撃してきたため、月岡野で合戦となり、結果は佐々勢が敵の首級三百六十を上げて上杉勢を打ち破った「月岡野合戦」。こうして越中南部を制圧した佐々勢は、更に富山に向けて驀進する。(富山市史参照)

北条、東上野を制圧

上杉家に「御館の乱」が勃発すると、上野国衆は厩橋城の北条(キタジョウ)高広、沼田城在番の河田重親などがこぞって景虎方となった。上野国衆としては、景虎の兄である北条氏政の勢力が上野南部に迫っていたし、西上野を抑える武田勝頼が、当時はまだ北条氏の同盟者であったことから、景虎方に与するのは当然であった。まして勝頼は景虎を救援するために上野・信濃国境まで出陣していたのでなおさらである。しかしその後、勝頼と景勝との間で講和交渉が成立したため、景虎と勝頼の関係は一転敵同士となった。勝頼は氏政を裏切ることへの負い目があったのであろう。その負い目を払拭するため勝頼は景勝と景虎の間の和平工作を図り、いったん和平が成立するかに見えたが、間もなく破談となった。したがってこれより両者の敵対関係が確定した。それでも北条(キタジョウ)氏・河田氏ら上野国衆は変わらず景虎方として活躍している。特に北条(キタジョウ)氏は景勝の加担要請を蹴って北条方の態度を示し、以後、上野における北条方の中心勢力となった。(群馬県史参照)

大浦、津軽北部を掌握

南津軽を掌握した大浦為信は、次に北畠具運の浪岡城攻略に矛先を向けた。その準備は周到であった。付近のならずものを上手に味方に引き入れ、浪岡城内を大混乱に陥れた上で攻撃が実行された。急襲を受けた北畠一族はたちどころに四散し、南北朝時代からの名家である北畠氏が遂に滅亡した。この勝利によって、為信は北畠氏の支配領域であった浪岡から岩木川下流域に及ぶ津軽北部一帯を掌握するに至り、津軽最大の権力者となった。尚、北畠氏は下国安東氏と姻戚を結んで関係強化を図っていたことから、為信の浪岡攻略は安東氏との関係悪化を招き、翌年には平賀郡茶臼山・六羽川での乳井の戦いで、あわや為信戦死か、という程の窮地に追い込まれている。その後も安東氏との対立は秀吉によって天下が統一されるまで続き、新たに台頭した最上氏・武藤氏らと巧みな外交を駆使しながら、為信は生き延びていく。(平賀町誌・新編弘前市史・ビジュアル戦国王参照)

1579 天正7年

光秀、丹波・丹後を平定

明智光秀による八上城攻略も十四ヶ月目にしてようやくその効果を現し始めた。これまで光秀は八上城の周辺三里四方に塀や柵を幾重にもめぐらして通路を遮断し、長囲の陣を張ったため、城内の食糧は次第に欠乏して草木はもとより牛馬までも食い尽くし、餓死する者が続出する始末で、籠城の兵士の憔悴はその極に達していたのである。これ以上の籠城は不可能と判断した波多野秀治は遂に降伏を決意し、光秀の軍門に降った。波多野氏は安土に送られたが、度重なる裏切り行為を憎んだ織田信長は彼を磔殺した。さて、この波多野兄弟の投降は光秀の謀略によるものであるという見方がある。八上城がなかなか落ちないのに焦りを感じた光秀が、助命を条件に波多野兄弟に降伏を勧め、その保証として光秀の母を秀治のもとに差し出したというのである。ともあれ波多野兄弟が安土で処刑されたことを知った城兵たちは、光秀の背信を怒って母を磔にし、城外に討って出て一同悉く討死した。八上城の攻略が一段落すると、光秀は次の攻撃目標を赤井直義(直正の子 直正は昨年死没)が守る黒井城に定めて同城を包囲した。赤井氏は数日城を持ちこたえたものの、援軍なきまま光秀の大軍に抗しきれず、城に火を放ち落城した。それと相前後して宇津城・鬼ケ城が落とされ、丹波全土が光秀の手に制圧された。光秀はその勢いで丹後に入り、波多野氏の余党が立て籠もる峰山城や、丹後守護の一色義有が拠る弓木城を攻め落として一気に丹後を制圧し、ここに両丹は光秀によって平定された。(兵庫県史参照)

宇喜多、信長方に寝返る

宇喜多直家が羽柴秀吉の斡旋によって織田信長に帰属した。直家の態度は昨年の上月城合戦のころから曖昧で、この戦いに毛利氏の援軍を求めた張本人であるにもかかわらず、病と偽って自らは出陣しなかった。既にこのころから直家は毛利氏を見限っていたのだろう。毛利氏から織田氏への転身の早さは直家独特の時代の趨勢の読みによるものといえよう。かくして宇喜多・毛利同盟が解除され、敵対関係となった。そのため両氏の勢力が入り交っていた美作で最初の火の手が上がった。両軍国境付近に陣営を構え、毛利勢は松山城・斉田城・丸山城・高田城と結んでそれを支援し、宇喜多勢の備前西部方面の拠点である虎倉城・四畝城・真木城を繋ぐ線と対峙して、12月に合戦が始まった。最初の激戦地は四畝城であり、翌年1月に毛利勢が同城を落とした。これに前後して祝山城に在番していた湯原春綱から毛利輝元に救援要請が届いていたので、輝元は松山城から高田城に陣替えした。以後、美作の地で両軍の本格的な戦いが展開される。(岡山県史・北房町史参照)

秀吉、三木城を包囲

明智光秀が丹波を平定したことで、羽柴秀吉は背後の脅威がなくなり、その甲斐あって三木城の「干殺し」作戦はその効果を現わしつつあった。既にこのころには北は美囊川の北岸に付城を築き、東は荒木村重の属城花隈城からの補給路を断つために淡河城を攻め落とし、南は毛利方の拠点魚住からの通路に乱坑・逆茂木などを植え立てて遮断し、まさに蟻の這い出る隙もないほどの包囲網が完成していた。そのため城内は次第に飢餓が広まり、乗馬を殺して食しても追いつかず、餓死者が出る有様となっていた。この現実に直面した小早川隆景は一挙に勝敗を決すべく、秀吉軍の包囲網を迂回して三木城の北西にあたる大村砦に攻めかかった。別所軍もこれに呼応して三木城から打ち出したため、ここで三木合戦史上最大の激戦が行われた。諸戦は毛利方が優勢で、砦の外構がいったん毛利軍の手に落ちたものの、駆け付けた秀吉軍がこれを奪還し、城兵五、六百人を討ち取る大勝利を挙げた「平田大村合戦」。この戦いで秀吉方の優位が決定的となり、三木城の落城も時間の問題となった。(小野市史参照)

南条、信長方に寝返る

宇喜多直家が毛利輝元から離反して織田信長に帰属したころ、伯耆羽衣石城の南条元続もまた輝元から信長へ鞍替えした。仲介したのは羽柴秀吉である。秀吉は輝元との直接対決を予想して有力国人層の懐柔に努めていたのである。当時、山陰方面における毛利対織田の最前線は因幡鳥取城であったので、織田軍にとってこれら有力国人層の懐柔は、敵国因幡に進出するための重要な意味を持っていた。たとえば南条氏は、東伯耆を南北に縦断する形で強大な勢力基盤を有しており、南条氏の取り込みは、山陰方面における毛利軍の西からの支援線を断ち切る結果をもたらした。また備前・美作を基盤とする宇喜多氏の懐柔も秀吉の仲介で成されたもので、これは安芸方面から因幡への補給線・支援ルートの遮断につながった。(新修北条町史参照)

信長、摂津を平定

有岡城の荒木村重は十ヶ月に及ぶ包囲の中よく耐え抜いていたが、毛利軍と海上の連絡を付けるため、十重二十重の包囲網を脱して秘かに尼崎城に入った。しかし頼みの毛利軍は、山陽・山陰の両面から迫り来る羽柴秀吉の軍に対処するのが精一杯で、畿内の中枢部まで出兵する余裕がなく、また丹波の波多野秀治も明智光秀に攻め滅ぼされて絶望的な状況の中を、ただ毛利軍の来援を待ちながら有岡城に籠城していたのである。結局、守りきれないと判断した荒木氏は、海路毛利方の船で西国へ逃亡した。そして残された城兵たちの惨劇は畿内戦国史上最大の悲話となった。荒木氏家臣の妻女百二十二名を尼崎近辺の七松というところで磔、あるいは鉄砲や槍・長刀を以って殺害されたほか、下級家臣の妻女三百八十八名と若党以下の男子百二十四名を四軒の家に押し込め火を掛けて殺された。まさに信長の怒りの激しさを物語る処置であった。荒木氏の謀反は、石山本願寺や別所・丹波の波多野・赤井氏らが毛利輝元と結んで織田信長を窮地に陥れることになったため、このような残虐なまでの処置をとらせたのであろう。ともあれ摂津は再び信長の手に戻ったのである。(大阪府市・小野市史参照)

佐々、越中西半を支配

この年、佐々成政・神保長住ら織田勢は既に富山城に入っており、ここを拠点に越中制圧の経略を巡らした。8月、神保氏は上杉方の拠点である新庄城を攻め、城の外郭を破って城兵百余人討ち取った。このとき城内から降参したいと申し出たが同意せず、討ち果たされた。越中西部ではこのころ長連龍が活躍していた。連龍は元々能登守護畠山氏の家臣であったが、天正4年に上杉謙信が七尾城に攻めてきたとき、織田方支持の旗幟を鮮明にして戦ったため、謙信に追われて越中守山に逼塞していた人物である。一門の多くが上杉方に殺され、その恨みが骨髄に徹していた長氏は、謙信死去によって再び勢力を盛り返していた。長氏は上杉方の最大の牙城湯山城に鉾先を定めて攻撃し、計略によって城内に火を放ったため城主の河田主膳は支えかね、城を明け渡して逃走した。その後、連龍は宿願の能登奪回を果たすために守山城を去って行った。やがて守山城は神保氏の居すところとなり、ここで神保宗家を名乗って射水・婦負の両郡に君臨するようになった。こうして越中はその西半が信長の支配下に入ったのである。(氷見市史・富山市史・新湊市史参照)

長宗我部、讃岐中部を制圧

西讃を制圧した長宗我部元親は更に東へ軍を進め、綾南条の羽床伊豆守の攻撃に向かった。昨年降伏した香川之景を案内役とし、土佐・阿波・伊予三国の兵一万二千余を率いての出陣であった。羽床氏は長宗我部軍を迎撃しようと那珂高篠に伏せ、不意打ちをかけてその先鋒隊を破ったが、後続の元親本隊軍に攻められ、退却して本拠地羽床城に籠城した。羽床城を包囲した元親はここで和平に切り替え、之景の斡旋で羽床氏に和議を提案した。その結果、羽床氏は降伏し人質を元親へ送って開城した。これに続いて羽床氏の支配下にあった滝宮・長尾・新名の諸氏もまた元親に降ったので、綾南条は元親の制圧するところとなった。次に目指したのは綾北条である。さっそく元親は北進して西庄城に攻め寄せた。城主香川民部少輔は元親に降ることを恥じてか、城を明け渡して逃亡したため、同城が戦わずして元親の手に落ちた。こうして綾北条もまた元親の支配下に入り、讃岐中央部で残すところは長尾大隅守が領する鶏足郡長尾城のみとなった。その長尾城も翌年の春には元親に降り、讃岐中央部を全て掌握するに至る。(香川県史参照)

長宗我部、南伊予から撤退

これより毛利氏と長宗我部氏の初対戦が伊予において展開される。長宗我部元親の伊予侵略に恐怖を抱いた河野通直が、毛利輝元に救援を求めてきたのである。さっそく小早川隆景が大軍を率いて喜多郡長浜に上陸した。まずは上須戒城・下須戒城を降し、次いで大野直之が籠もる地蔵城を包囲した。窮地に立たされた大野氏は元親に救援を要請した。これを受けた元親は自分の妹婿である波川玄蕃に命じて救援に向かわせた。ところが波川氏は隆景の甘言につられて和睦し、土佐へ引き返してしまった。ために見捨てられた大野氏は戦死した。これに激怒した元親は、今度は久武親信を総大将として南伊予に侵攻させたが、ここでもまた不運に見舞われた。久武氏が岡本城での戦闘で土居清良を中心とする三間衆に殺され、土佐への撤退を余儀なくされたのである。この時点で元親の伊予経略が頓挫し、南伊予は再び毛利方の支配に帰した。(高知県史・新編丸亀市史・宿毛市史参照)

長宗我部、阿波那賀郡北部を制圧

牛岐城の新開道善が長宗我部元親に降伏した。「元親記」によると、年不詳ながら次の内容のことが記されている。三好方の新開氏は、桑野城の東条積兵衛が元親の養女を娶ったのを怒り、東条氏に敵対心を持つようになった。そのため新開氏は桑野に度々攻め入り、稲を刈り麦を薙ぎ倒して東条氏の桑野城を脅かした。防戦に苦慮した東条氏は元親に救援を要請、これを受けた元親はこの年、弟の香宗我部親泰を援軍に差し向け策を巡らした。新開氏はそれとも知らず、いつものように境界の今市口まで攻め寄せた。東条氏は手筈通り少人数で防戦し敗れて退却、そこへ香宗我部軍が押し返して新開氏の軍を突き崩した。香宗我部氏は新開氏の許に使者を遣わし、降参すれば元親に取り成しをしようと申し入れたところ、新開氏は一切をお任せするといって降伏した。この新開氏の敗軍は他の阿波関係の文献には見当たらないが、恐らく那賀郡の大部分が長宗我部氏の勢力下に入ったのはこのころであろう。(阿南市史・高知県史・徳島県史参照)

長宗我部、阿波山間部を支配

新開道善が長宗我部元親に降伏したころ阿波山間部の諸将もまた元親の支配下に入った。その経緯は三年前の天正4年(1576)に遡る。当時の三好家当主三好長治は政治に飽きて日夜酒宴に耽り、理非曲直の正当さを失い、その無軌道な振る舞いによって阿波国内が混乱状態に陥っていた。その結果、長治に対抗する勢力が細川真之を中心に形成されるようになり、真之は遂に居城の勝瑞城から生夷に移って長治に反旗を翻した。これを怒った長治は真之を討つべく阿良多野口まで出陣したが、真之は一宮城の一宮成助を筆頭に、井沢城の井沢頼俊ら名西・勝浦郡の山間部の武将たちを味方に付けて長治に対抗した。さて、元親との関わりを持つのはここからである。このとき一宮氏が元親に援を求めたのである。元親は四国制覇に向けて阿波に進出している最中であったので、一宮氏からの救援要請は阿波平定のまたとないチャンスとして捉えたにちがいない。かくして真之・一宮氏・長宗我部氏らが連合を組んで北上を開始した。身の危険を感じた長治は荒田野から今切城に移ったが、同城を連合軍に囲まれたため、長治はもはやこれまでと長原で自決した。長治の跡は十河存保(長治の弟)が継いだものの、この政変によって阿波三好家は衰退の一途を辿り、逆に元親の勢力が阿波の山野を覆うようになった。(神山町史・吉野町史・小松島市史参照)

島津、肥後中部に侵入

日向の平定を終えた島津義久が、次に食指を向けたのは肥後であった。それは宇土城の名和顕孝、隈本城の城親賢らから援軍要請が来たことから、その方向付けが定まり、直ちに肥後遠征が実行された。その作戦は巧妙であった。水俣城を拠点とする相良義陽を釘付けにしておきながら、その間に隈本・宇土に全力を傾注し、その返す刀で水俣の相良勢を破るという作戦である。義久は出陣に先立って天草城の天草鎮尚を仲間に引き入れ、彼らと共に海路北上、名和・城氏を援けて大友方の矢崎城・河尻城・竹迫城・綱田城を落とし、たちまち飽田・詫磨郡を制圧した。一方、水俣城方面の戦線は、相良氏が大友方の阿蘇氏と結んで防戦したため苦戦を強いられ、島津軍の勝利とはならなかったが、彼らを釘付けにした成果は大であった。(小林市史・新水俣市史・熊本縣史参照)

龍造寺、筑後・肥後北部を支配

3月、龍造寺隆信は大軍を率いて再び筑後に出兵した。このとき日和見の態度を示していた問注所氏や高良山座主ら多くの国人が隆信に降ったが、三池城の三池鎮実・山下城の蒲池鎮広・伊駒野城の川崎鎮堯らは頑強に抵抗した。鷹見城の田尻鑑種が三池氏との和議の仲介を努力するも成功しなかったため、隆信はまず三池氏の討伐に向かった。三池勢との間に激しい攻防が続いたが、夕暮になって大雨となったため隆信が尾嶺に退くと、三池氏もまた風雨に紛れて脱出し、城が陥落した。次いで4月、隆信は蒲池氏を討伐するため山下城に軍を進めた。蒲池氏は諸処の要害を固めるとともに、生葉郡鷹取城攻撃中の大友軍に援兵を頼んで隆信の来襲に備えた。隆信は菖蒲尾の要害を攻め落とした後に山下城の麓に攻め込んだが、このころ肥後に出馬する必要が生じたため、ひとまず山下城攻めを中止した。肥後に侵入した隆信は、山鹿郡木山城の永野紀伊守を降したのを皮切りに、木野・山鹿の諸将を降して瞬く間に肥後北部を掌握した。そして高瀬と小代に城番を置いて仕置きを済ませた隆信は6月、再び筑後に引き返し、下妻郡水田に在陣して山下城の攻略に取り掛かった。この間に隆信は上妻郡伊駒野城に別働隊を差し向け、城主の川崎氏を降している。一方、山下城は大友軍の後援を受けてよく持ちこたえ、9月から開始された龍造寺軍の本格的な攻撃にもよく耐えた。しかし11月に大友軍が豊後へ帰陣したため、孤立した蒲池氏は翌天正8年(1580)、遂に降伏し、ここに筑後はその全土が隆信の支配下に入った。(佐賀市史・大分県史参照)

龍造寺、九州北部を支配

「耳川の戦い」以後、大友宗麟が弱体化したことで、北九州における勢力地図に大きな変化が現れた。南からは九州全土の征服を目指す島津義久が北上を開始し、北からは毛利輝元が再び積極的な九州進出を始め、西からは肥前を征服し終えた龍造寺隆信が東へ南へと領土拡大に動き出したのである。いずれも大友氏の領土を餌食としたものであった。そのような情勢の中で、前々から大友氏に反感を持っていた北九州の諸氏が立ち上がり、宗麟に反旗を翻した。それは古処山城の秋月種実・許斐山城の宗像氏貞・小倉城の高橋鑑種らであった。特に中心的な役割を果たしたのが秋月氏である。秋月氏は隆信と同盟を結び、毛利氏と龍造寺氏が提携すべく仲介の労をとった。その上で1月、秋月氏は五箇山城の筑紫広門と共に大友方の岩屋城を攻め、更に9月には宝満城を攻めたが、いずれも大友方の戸次道雪・高橋紹運らによって撃退されている。豊前においても高橋氏が香春岳城の千手氏を自殺させて自分の居城とし、更にその勢いで馬岳城の長野重勝を降した。その後、隆信は秋月氏らの要請を受けて弟の信周を豊前に派遣、信周が馬岳に入ると、規矩・田川・京都・中津の諸郡の将士は一戦も交えず隆信に帰服した。このように北九州は龍造寺氏の勢力が深く浸透していった。(大分県史・北九州市史・佐賀市史参照)

織田・北条同盟が成る 家康、駿河に侵入

武田勝頼に同盟関係を踏みにじられた北条氏政は、その対抗策として徳川家康への接近を図った。家康にとっても氏政と共に勝頼を挟撃できることは喜ばしいことであった。家康はこれを受け、織田信長とも連絡を取り合って、ここに織田・北条同盟が成立した。さっそく家康は駿河へ侵攻し、9月には当目城・持船城に攻め寄せ両城将を討ち取った。このとき氏政は家康の駿河出兵に謝意を表している。同月、勝頼が府中から江尻まで進軍してきたため、家康は井籠まで退却し、諏訪原城から浜松に引き上げた。一方、氏政は家康との挟撃作戦を実行するため西へ進み、三島に布陣して泉頭城の普請を行なった。10月、家康は再び駿河へ出陣し、伊豆からの北条船の使者を迎えるため井籠崎に向かった。この使者は懸塚湊から船で帰国した。11月、家康は馬伏塚城に入り、横須賀城などの陣替えを行うと浜松に戻った。同月、武田軍が田中城に進軍し、そのまま高天神城に入ったため家康は見付に出陣した。しかし武田軍は間もなく国安から大井川を越えて撤退した。(新編岡崎市史・静岡県史参照)

田村、伊達氏に臣属

伊達輝宗の嫡子政宗(十三歳)と田村清顕の娘愛姫十二歳)との婚姻が愛姫の父清顕の強い願いで進められた。佐竹・芦名・二階堂・石川・白川の連合勢力に包囲された田村家の、存立を賭けた政略結婚であった。彼らに対抗するためには、もはや伊達氏との連合を頼むほかに途はなかったのである。清顕の居城三春城を出発した姫の輿は、阿武隈山地の西麓の道を北上して田向舘に一泊し、梁川城で輿渡しが行なわれた。その際、田村家臣の向坂内匠が水晶の数珠を渡して「水晶の玉のようなる子をもちて」と詠み、米沢から迎えにきた遠藤基信が「すえ繁昌と祈るこの数珠」とそれを受けた、という逸話が残されている。輿は大雪のために通常の通り道である板谷峠を避け、小坂峠に迂回して米沢に到着し、ここで婚儀が行なわれた。田村氏は血の紐帯によって伊達氏の家臣となったのである。(クロニック戦国全史参照)

1580 天正8年

秀吉、三木城を攻略 播磨平定

羽柴秀吉の「干殺し」作戦はようやく最終段階に達し、三木城の城中が深刻な飢餓状態に陥った。その頃合いを見定めて秀吉は最後の攻撃を開始した。まず宮の上の要害を奪取してその山下に火を放ち、さらに鷹尾城・新城に攻め寄せ三木城の本丸に迫った。城兵たちは衰弱して戦う力もなく、勝敗の行方はすでに明らかであった。城主別所長治は一封の書を秀吉の許に送り、長治が自害するから罪のない士卒の命を助けてほしいと申し入れた。秀吉はこれを許し、最後の酒宴の資に樽酒二、三荷を城中に贈った。こうして二年にわたる三木籠城も最後の日を迎え、長治は妻子を刺殺したあと自害して果てた。長治は死に臨んで「いまはただうらみもなしや諸人の 命にかはる我が身と思へば」と辞世の句を残している。これに前後して長治に味方した魚住城・高砂城・御着城の城主も降り、播磨は完全に秀吉の支配するところとなった。(兵庫県史・小野市史参照)

信長、石山本願寺を制圧 反織田連合が崩壊

毛利輝元を中心として結成された反織田連合も、二年前には上杉・北条・武田が脱落し、昨年は丹波の波多野秀治や摂津の荒木村重が消え、今年は播磨の別所長治が滅び、残る本願寺も今や風前の灯となっていた。去る天正4年(1576)には木津川口の海戦で毛利水軍が織田水軍を蹴散らし、兵糧を本願寺の本拠石山城に運び込むなど、優勢を誇っていた本願寺方ではあったが、昨年再び行なわれた木津川口の海戦では。大型艦船を建造した織田水軍に海上封鎖されて食糧補給の途が断たれ、次第に窮地に陥った。ここに至って、本願寺はもはや起死回生の道が潰えたのである。その有様を見た信長は今年、本願寺との講和を図り、朝廷に奏請して和睦交渉を開始した。その結果、本願寺は和睦を受け入れ、石山城を退去して紀州鶯森に移った。ここに十年に渡る織田・本願寺の戦い「石山合戦」の幕が閉じられ、反織田連合が完全に崩壊した。(兵庫県史参照)

秀吉、但馬を平定

三木城が落ち、播磨の形勢がようやく静まったので、羽柴秀吉はいよいよ山陰の毛利勢と対決すべく因幡への進撃を計画した。しかしその前に背後の安全を図るため、旗幟不鮮明な但馬堯煕の去就を明らかにしなければならなかった。よってまずは秀吉みずから総大将となって但馬へ征討軍を向けた。秀吉は真弓峠を越えて生野に入り、そこから八木城に迫ると、城主八木氏は孤城を守り得ず降伏した。それを伝え聞いた八鹿の諸城もまた殆ど戦わずして陥落した。勢いに乗った秀吉は、このまま街道に沿って一挙に気多郡に攻め入る態勢を整えた。ところが内通者からの通報により、途中の道に伏兵を多く待機させて奇襲しようとする敵方の戦略が発覚したため、秀吉は進路を変えて直接山名氏の本拠出石城を攻めることにした。攻囲を始めてから五十日、耐え切れなくなった山名氏は城を明け渡し、鳥取城に向けて逃走した。こうして室町時代以来続いた守護山名氏の名跡が滅びたのである。この後、秀吉は水尾城・宵田城・楽々前城・鶴ヶ峯城などを次々と落とし、但馬一円を平定した。(八鹿町史参照)

秀吉、鳥取城を包囲